SHARE 0

SHARE 0

アクセス解析ツール9選【無料利用可!プロが厳選】

アクセス解析 |

ツールを使ってアクセスデータを集計しよう

こんにちは。「AIアナリスト」ライターチームです。

今回は、無料で使えるアクセス解析ツールを9つご紹介します。

アクセス解析はWebサイトへの集客やCV数の最大化のために必要です。

「今サイトにどのくらいの人が訪れていて、どのような行動をとっているか」などのアクセスデータを集計し、そこから適切な改善方針を立てて実行することが、認知拡大や顧客獲得につながります。

「もっと色んな人にWebサイトを見てもらいたい」

「もっと効率良くCVを獲得したい」

という方向けに、以下では9つのツールをご紹介します。

目次

アクセス解析とは

「アクセス解析」とは、Webサイトの利用状況を把握し、改善ポイントを見つける分析をすること。アクセス解析を行うと、サイト運営における改善点が把握できます。

アクセス解析ツールの3つの種類

アクセス解析ツールは、大きく分けて3種類のタイプに分かれます。

1.Webビーコン型

Webビーコン型は、Webサイトの各ページに埋め込まれたJavaScriptのようなタグからアクセスデータを取得します。

ユーザーがWebサイトにアクセスすると、埋め込まれたタグが実行され、各種分析が行われる仕組みです。ページビュー数や離脱率などの指標を簡単に取得でき、リアルタイムでの分析にも対応しています。

多くのアクセス解析ツールがWebビーコン型を採用しており、主流なタイプとなっています。有名な解析ツールであるGoogleアナリティクスもWebビーコン型です。

2.サーバーログ型

サーバーログ型は、アクセスログをWebサーバーに直接保存し解析する方法です。Webサーバーに保存されたアクセスログファイルから、データを取得していきます。

解析ソフトにログファイルを読み込ませ、分析するためサーバーにログが残っていれば、過去に遡って解析することもできます。

サーバーログ型は定期的にWebサーバーからデータを取得する方法のため、リアルタイム解析はできません。

3.パケットキャプチャリング型

パケットキャプチャリング型は、ユーザーとブラウザの間を流れているデータである「パケット」をキャプチャ(取得)し解析マシンに送信する方法です。

Webビーコン型と同じくリアルタイムでの解析が可能で、JavaScriptが動作しない場面でも解析が行えます。Webサーバーへの負担も少なくパケット単位での解析ができるため、大規模なサイトも効率的に解析していけます。

ただ、パケットの取得には専用の解析サーバーが必要なため、初期費用が高額になるケースが多くあります。

アクセス解析のツール9選

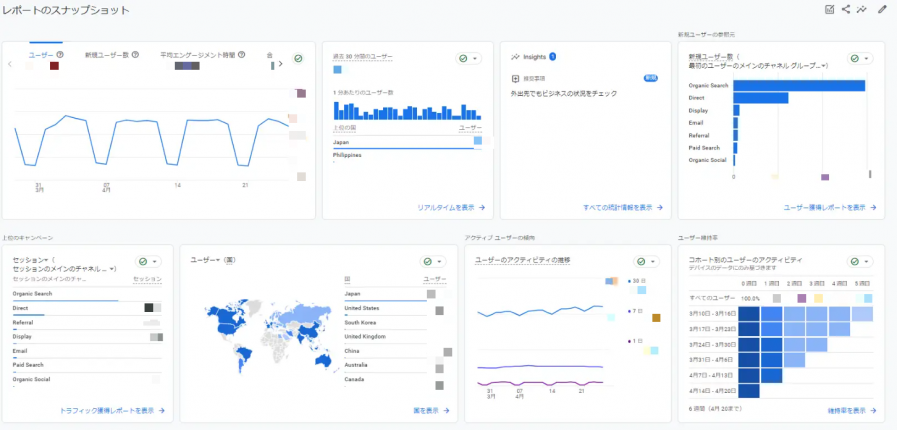

1.アクセス解析ツールの定番「Googleアナリティクス」

Googleアナリティクスは、Googleが提供するアクセス解析ツールです。

画像引用:Googleアナリティクス

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | Googleアナリティクスマーケティングプラットフォーム |

上場企業の8割以上で使われている(2024年4月)、アクセス解析界では最も有名なツールです。

Googleアカウントをお持ちの方であればだれでも利用することができます。

無料でありながら、アクセス解析で見るべきデータをすべて見ることができます。

また、シェアNo.1のツールということもあり、関連書籍やセミナーも充実しています。

Googleアナリティクスはツールを導入した日からのデータしか計測されないものなので、まだ導入していない人は今すぐに登録しましょう。

Googleアナリティクスの導入の仕方は、当ブログのGoogleアナリティクス導入時の設定・設置方法【初心者向け】でご説明しています。

2.Googleアナリティクスと併用すべき「AIアナリスト」

弊社ツール「AIアナリスト」は、「Googleアナリティクスを導入したけど、どのデータを見ればいいのかわからない、使いこなせない」という方におすすめのツールです。

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | AIアナリスト |

AIアナリストは、Googleアナリティクス(GA4)等のデータを元に、データ分析から改善ポイントの提案、施策の管理と成果の検証と、デジタルマーケティングのPDCAを支えるマーケティングDXツールです。

Googleアナリティクス(GA4)、Googleサーチコンソール、広告データなどを連携することで、重要なレポートが全て自動で作成されます。データ集計に膨大な時間を要する分析もワンクリックでレポート化するため、工数削減に繋がります。

サイト・SEO・広告の改善施策がわかる

39,000サイトを分析した改善ノウハウを基に、サイト・SEO・広告の各領域ごとに網羅的な評価を行い、成果が出るポイントを提案します。

Googleアナリティクスのアカウントと連携するだけの簡単登録で、タグ埋めは不要です。まずは無料登録をして使ってみてはいかがでしょうか。

無料で使ってみる>

3.SEOに役立つ「Googleサーチコンソール」

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | Google Search Console |

サーチコンソール(旧ウェブマスターツール)はGoogleが提供するツールです。WebサイトがGoogleからどのように評価されているのかを知ることができます。

Googleアナリティクスではほとんど見ることの出来ない、ユーザーがサイトに流入する前の情報が分かります。

Googleアナリティクスとの連携も可能なので、ぜひ導入しておきましょう。

GA4の使い方ガイド|必要な初期設定、分析方法も解説

4.ユーザーの動きを可視化する「User Heat」

画像引用:User Heat

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | User Heat |

UserHeat は、ページ内のどこがよくユーザーに見られているかを、サーモグラフィーで教えてくれるツールです。

Googleアナリティクスでは、ページの遷移や滞在時間は計測できても、ページ内のどこを見たかはわかりません。

「サイト全体だけではなく、ページごとにユーザーの動きを知りたい」

という方におすすめです。

Googleアナリティクスで直帰率の高いページが分かったら、UserHeatを利用してそのページのどこに問題があるのかを把握する、といった使い方ができます。User Heatは30万PV/月間までなら無料で使うことができるので、ぜひ使ってみましょう。

5.広告施策・SEO戦略までカバー「Similar Web」

画像引用:Similar Web

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | Similar Web |

Similar Webは競合他社との広告施策・SEO戦略まで分析できるアクセス解析ツールです。競合他社とのサイト比較機能が充実している点が特徴です。

無料版で使えるサービスは「ウェブ分析」「データ取得約1ヶ月」「情報表示上位5位」です。制限がついていますが、それでも十分に同業他社の動向が伺えます。

有料版では、さらにアプリ分析や業界分析といった機能も加わり、大手企業も数多く導入しています。

登録不要で利用できる「無料版」と、有料版のために登録して利用する「無料トライアル」は別物なので利用する際には注意が必要です。無料トライアルは、pro(有料版)で追加される機能の一部を7日間のみお試しで使えるプランのことなので、利用には登録が必要となります。

6.ヒートマップと併用できる「Clarity」

画像引用:Clarity

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | Clarity |

Clarity(クラリティ)は、Microsoft社が提供するアクセス解析ツールです。

2024年4月現在、すべての機能を無料で利用でき、トラフィックが制限に達したりすることはありません。

Clarity(クラリティ)の特徴は「ヒートマップ」を利用できる点です。ユーザーがWebサイト上でとった行動や反応を視覚的に確認できるものです。一般的には色の濃淡で表現され、数値としてではなく、ページ上の色付けによって直感的にコンテンツの品質を把握できます。サイト訪問者がどこまでコンテンツを読んだかなどを簡単に確認できるので、LPの改善などに役立ちます。

また、ユーザー行動に関するデータを確認することもできます。例えばユーザーがWebサイトのどこにストレスをかんじているかを分析することもできます。

GA4とヒートマップでユーザー行動分析|おすすめヒートマップツールも紹介

7.より詳しい分析をするなら「Juicer」

画像引用:Juicer

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | Juicer |

Juicer(ジューサー)は無料で利用できるユーザー分析デジタルマネジメントプラットフォーム(以下:DMP)です。DMPとは、Webサイト上のデータを収集・蓄積・管理し、サイトのパフォーマンスの分析や施策の検討に活用するための仕組みのことです。

Juicerの最大の特徴は、Webサイトを訪れたユーザーの「顔」を見える化しているプラットフォームだということです。

Juicerでは、サイト訪問者1人ひとりの属性や行動履歴といったデータを詳細に分析することができます。ユーザーの興味・関心や欲求を掘り起こし、正確なペルソナを作り上げることができます。

8.レポートをカスタマイズできる「Looker Studio」

画像引用:Looker Studio

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | Looker Studio |

Looker Studio(ルッカースタジオ)はGoogle社が提供するBIツールです。2022年10月にデータポータルからLooker Studioに名称を変更しています。

Looker Studioでは、さまざまなプラットフォームから集めたデータから、表やグラフを活用したレポートを作成し、関係者と共有できます。無料で使えるため、手軽にデータ分析を始めることが可能です。

最大の特徴は、豊富なデータソースを掛け合わせてレポートを作成できる点です。Googleアナリティクスはもちろん、Google広告、Serch Console、スプレッドシートといった主なGoogleサービスのほか、外部サービスとの接続も可能です。

またGoogleの公式BIツールなので、公式ヘルプや書籍が充実しているという特徴もあります。

Looker StudioでGA4のレポートを作成するには?|連携方法や作成方法を解説

9.シンプルに解析「忍者アクセス解析」

画像引用:忍者アクセス解析

| 特徴 |

|

|---|---|

| 公式サイト | 忍者アクセス解析 |

忍者アクセス解析は、無料で使えるリアルタイム・アクセス解析ツールです。アクセスログは最大4ヶ月まで保存されます。

忍者アクセス解析の特徴は、無料版で全ての機能が使用可能であり完全リアルタイムのアクセス解析であるという点です。その他にも、ソースコードをHTMLにコピー&ペーストするだけなので簡単に設置ができる点も導入しやすいポイントといえます。

無料でツールを利用する際には小さなバナーを表示させる必要がありますが、比較的シンプルなバナーとなっています。

アクセス解析ツールを選ぶ5つのポイント

1.利用する目的

アクセス解析ツールを選ぶ際には、利用する目的を明確にし、目的に応じたツールを利用しましょう。

例えば、アクセス解析ツールの利用目的が「定期的にレポートが欲しい」だとします。

この場合、レポートが簡単に作成でき、共有できる機能が必要です。利用目的に合わせて選んでいくと、どういった機能が必要なのかもはっきりします。アクセス解析ツールの利用目的に合わせて、どのツールにするか決めましょう。

2.機能

アクセス解析ツールには、さまざまな機能が搭載されています。ページビュー数・ユーザー数や流入チャネルなどの基本的な項目を確認できるツールもあれば、ペルソナ分析、ヒートマップなど、より高度な分析ができるものもあります。しかし、必要以上の機能が搭載されていても、うまく使いこなせずそのままになってしまうケースもあります。

自分が必要とする機能が搭載されている適切なツールを選びましょう。

3.使いやすさ

アクセス解析ツールの使いやすさもよく比較しておきましょう。アクセス解析ツールは複数の人が利用するため、使いやすさが重要となります。アクセス解析初心者の方は、操作がわかりやすいツールを選ぶことをおすすめします。マニュアルを見なくても直感的に触れられるツールがおすすめです。

4.費用

多くの場合一つ目にご紹介したGoogleアナリティクスを始めとする無料ツールで十分なケースが多いです。ツールによっては無料版だと利用できる機能に制限があったり、サポート体制などに制限があることもありますので必ず確認するようにしましょう。

無料版と有料版の両方がある場合は、まず初めにツールを導入して、必要があれば後から有料プランへ切り替えるのでもいいと思います。。

5.サポート対応

サポート体制があるかどうかも確認すべきポイントです。使い方に困ったときや不具合が発生した際にも、サポート体制があれば迅速に対応してもらえます。

無料ツールの場合、個別の問い合わせを受け付けておらず、ヘルプページのみの対応のサービスもあります。事前にヘルプページの充実度を確認すると良いでしょう。

個別に問い合わせができる場合は、メール形式なのかチャット形式なのかを事前に確認しておくのも良いでしょう。

アクセス解析で成果を出すためのポイント

1.サイトの目標を決める

まず一番大切になってくるのは、Webサイトの目標を明確にするということです。目標とは「いつまでに」「なにを」「どのくらいの数値にする」といった定量的なもので例えば、「1年後にコンバージョン数を50件/月取れるようにする」といった、具体的なものです。

またこの目標は、Webサイトの目的やフェーズによってしっかりと適切な指標を定めることも大切です。Webサイトを立ち上げて間もない場合や、アクセス数自体が少ない場合は、「セッション数」や「ユーザー数」といったアクセスを増やすことを目標する必要があります。それぞれのフェーズに合った目標を定めましょう。

2.仮説をたててアクセス解析をする

アクセス解析は「仮説を検証するため」に行うもので、ツールで出た数字を見ているだけでは改善につながりません。

仮説とは「もしかしたらこうなのではないか?」と想定することです。

例えば、自社サイトを見て「商品ページが分かりにくいのでは?」と仮説を立てたうえでアクセス解析ツールで結果を見てみます。「商品ページ」へのアクセスはあるにもかかわらず、そこからのCV率が低い場合、「商品ページが分かりにくい」という事前に立てた仮説が正しいので、商品ページから購入までの導線を見直せばいいと次のアクションにつなげることができます。

一つ重要なポイントとすると、サイトを「ユーザー目線」で利用してみることです。特にマーケティング担当者だと、自社サイトは見慣れてしまっていると思いますが、一旦真っ新なユーザーとしてサイトを見てみると、情報が不十分であったりと気づきが生まれます。

3.改善インパクトの大きいところを見つける

Web施策を改善しようと思うと、改善すべき箇所が多く出てきているように感じます。「改善インパクトの大きい」箇所をみつけ、限られたリソースを効率よく使うことが大切です。

優先的な改善ポイントを見つけるためには、以下のような切り口で分析します。

デバイス別に分析して、例えば「スマホ経由のユーザーが多いにもかかわらずCV率が低い」となれば、スマホのページ改善を行う必要があります。

広告からの流入がメインの場合、流入チャネルとランディングページを掛け合わせて分析し、「広告経由で最初に閲覧されるページでの直帰率が高い」と分かれば、広告メッセージと到達したLPで齟齬が来ている可能性が考えられます。意外と多く発生する間違いで、広告のメッセージを見てきたユーザーが到達先のページで困っている状況が発生しています。その場合は、広告クリエイティブとLPを見直すべき。と、対策ができます。

なるべく多くのユーザーが訪れるページや、コンバージョンに貢献しやすい流入チャネルから改善していきましょう。

まとめ

アクセス解析ツールを9つ紹介してきました。有名なツールもありましたので、既に導入されている方も多いかもしれません。

しかし重要なのは、ツールを使用してサイト改善に役立てられているかです。

サイト改善のために必要なデータを把握できるツールを、サイトの規模や予算を踏まえながら選定し、アクセス解析に取り掛かりましょう。

ツールが多すぎて選べないよ、という方には、上でご紹介したGoogleアナリティクスとAIアナリストをオススメします。アクセス解析ツールは、サイト運営の基本となる必須ツールです。中でもGoogleアナリティクスは無料かつ高機能なツールとして必ず役に立つでしょう。

そのGoogleアナリティクスを最大限に活かすツールが「AIアナリスト」です。導入するだけで、最終目的であるサイト改善に直結する提案を受けることができるツールは他にはありません。

「AIアナリスト」の詳細はこちらをご確認ください。

この記事を書いた人

株式会社WACUL

株式会社WACUL(ワカル)は、「Webサイト分析をシンプルに」というビジョンのもと、簡単にWebサイト改善の方針を手にすることができる世の中を実現します。

この記事を書いた人

株式会社WACUL