SHARE 0

SHARE 0

Googleアナリティクスでdirect/noneが出る原因11選|対策も詳しく解説

アクセス解析 |

こんにちは。「AIアナリスト」ライターチームです。

Webマーケティング担当者の中には、Googleアナリティクスで分析を行うと、「direct/none」が出てきて、うまく分析できず悩んでいる人もいるのではないでしょうか。この記事では、「direct/none」が出る11の原因について解説します。「direct/none」を特定する方法や対策も詳しく解説するので、参考にしてください。

目次

- Googleアナリティクスで計測される「direct/none」とは

- Googleアナリティクスで「direct/none」が出る原因11選

- direct/noneから参照元を調べる方法

- direct/noneを防ぐには

- まとめ

Googleアナリティクスで計測される「direct/none」とは

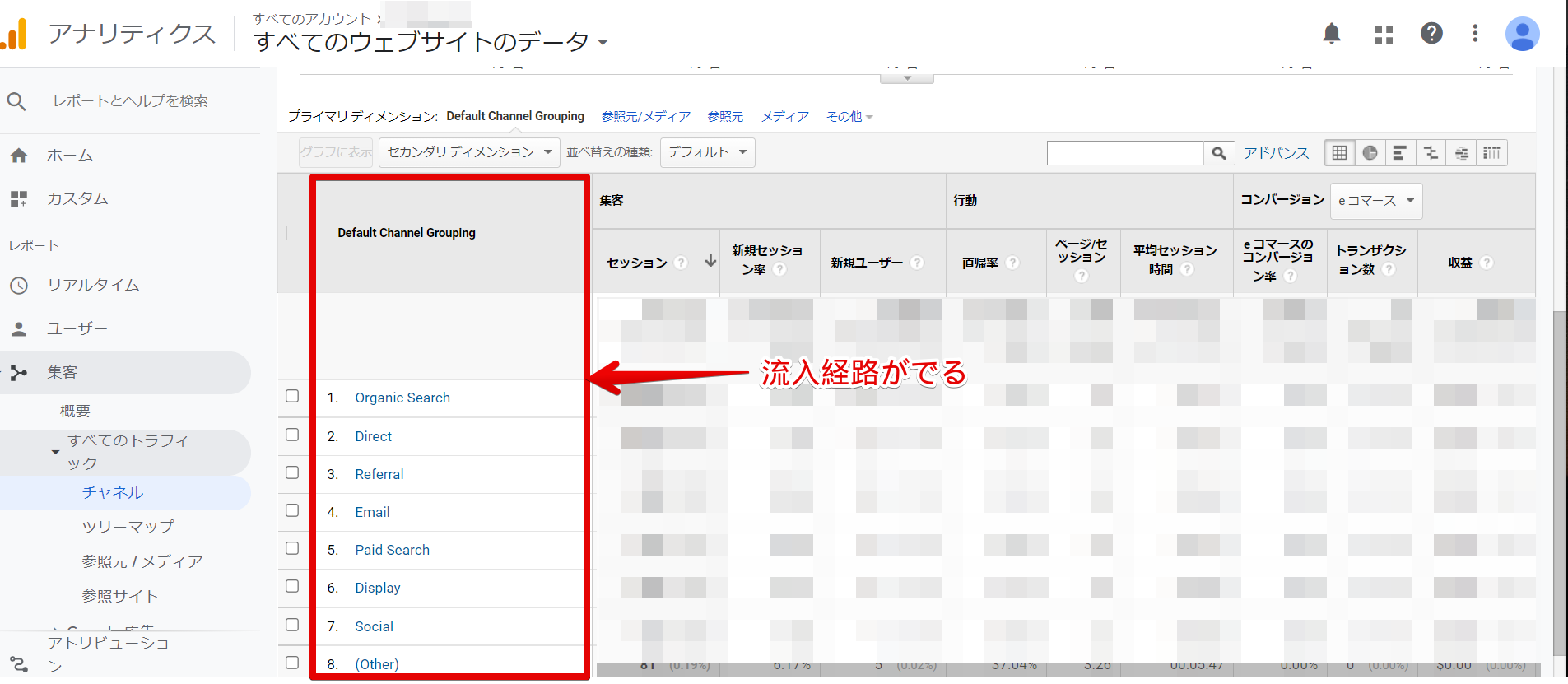

Googleアナリティクスの分析で表示される「direct/none」とは、ユーザーの流入元が不明、または参照元のページが存在しないことを表します。

ユーザーの流入元が明確な場合には、「google/organic」「yahoo/cpc」のように表示されます。参照元がない、または不明な場合はすべて「direct/none」になります。

direct/noneが多いとアクセス解析できない

「direct/none」の中には、何らかの原因で、あるはずの参照元がないと判断されたものもあります。

Googleアナリティクスの分析結果で「direct/none」が多いと、ユーザーの参照元の大部分が不明になるため、Webサイトやブログなどの改善が難しくなるでしょう。

Googleアナリティクスで「direct/none」が出る原因11選

Googleアナリティクスで「direct/none」が表示される原因はさまざまです。ここでは、11の原因について解説します。

ブックマークからのアクセス

ユーザーが、ブラウザのブックマークやお気に入りからアクセスした場合は、参照元が存在しないため、「direct/none」が表示されます。参照元がないという正常な理由であるため、防ぐ方法はありません。

メールに記載されたリンクからのアクセス

メールマガジンなどに記載されたURLをクリックして、Webサイトにアクセスした場合も参照元がないため、「direct/none」になります。ただし、Googleアナリティクスでパラメータを付与することで、参照元を明確にする方法があります。パラメータとはURLの後ろにつく「?」から始まる変数ですが、詳しくは後ほど解説します。

アドレスバーへのURLの直接入力

ブラウザのアドレスバーに、自社サイトのURLを直接入力した場合も参照元がないため、「direct/none」に分類されます。アドレスバーにURLの一部を入力して、表示された入力候補のサイトURLを選んだ場合も同様です。ブックマークからアクセスした際と同じように、対策方法はありません。

QRコードからのアクセス

スマートフォンでQRコードを読み取り、Webサイトにアクセスしても、参照元がないという結果になります。QRコードの読み取りは、アドレスバーへのURL直接入力と同様の扱いですが、QRコードへのパラメータ付与により、参照元を明確にできます。

スマートフォンアプリからのアクセス

スマートフォンやタブレットのアプリからアクセスした場合も参照元がなく、「direct/none」になります。ただし、アプリの中には、アクセス後に自動的に転送を行い、参照元の情報を引き渡すことで明確になる場合もあります。また、アプリも、リンクのURLにパラメータを付与することで解決できます。

WebサイトがSSL化に対応していない

自社サイトがSSL化していない場合も、「direct/none」に分類されます。SSL化とは、データ通信を暗号化して、ユーザーの情報が第三者に盗まれることを防ぐセキュリティ対策です。非SSLサイトは、SSLサイトからの情報を引き継げませんが、SSLサイトは、すべてのWebサイトから情報の引継ぎが可能です。SSL化はGoogleからの評価にも影響するため、設定することをおすすめします。

リダイレクトによるアクセス

JavaScriptなどにより、リダイレクトによるアクセスだった場合も「direct/none」になります。リダイレクトとは、ユーザーがアクセスしようとしたURLから、自動的に移転先のURLへ転送することです。「direct/none」を避ける場合には、移転先のURLにパラメータを付与すると解決できます。

セッションが途中で途切れている

ユーザーが自社サイトにアクセスしてセッションが途切れた場合も、「direct/none」になります。セッションとは、データ通信や接続・切断の一連の操作を指します。ユーザーが途中でブラウザを閉じる、ブラウザの戻るボタンを押す、表示速度が遅くてユーザーが離脱したといった場合は、参照元情報が残りません。表示速度を上げることで、ユーザーの離脱は減る傾向にあります。

トラッキングコードが設置されていない

トラッキングコードの未設置ページがある場合、そのページからリンク先へ移動すると、参照元情報がないため、「direct/none」になります。トラッキングコードとは、解析ツールを使い、Webサイトにアクセスしたユーザー情報の取得を目的として設置するプログラムコードです。Googleアナリティクスで正しく設置することで解決できます。

リファラースパムの影響

リファラースパムが原因で「direct/none」になる場合もあります。リファラースパムとは、悪質なサイトへ誘導するために、正規の参照元URLを利用する迷惑行為です。リファラースパムは、正確なデータ収集ができない上に、ウイルスに感染することもあるため、除外してください。リファラースパムは、Googleアナリティクスの設定で除外できるので、後ほど解説します。

ユーザーがブラウザ設定などをしている

Googleアナリティクスで「direct/none」が出る原因としては、参照元が見えないように、ユーザーが設定している場合が考えられます。参照元の情報提供を行いたくないユーザーは、ブラウザやセキュリティソフトを個別に設定することが可能です。ユーザーの設定は、プライバシーの問題になるため、対策はありません。

direct/noneから参照元を調べる方法

Googleアナリティクスでは、「direct/none」から参照元を調べられます。ここでは、2つの方法について解説します。

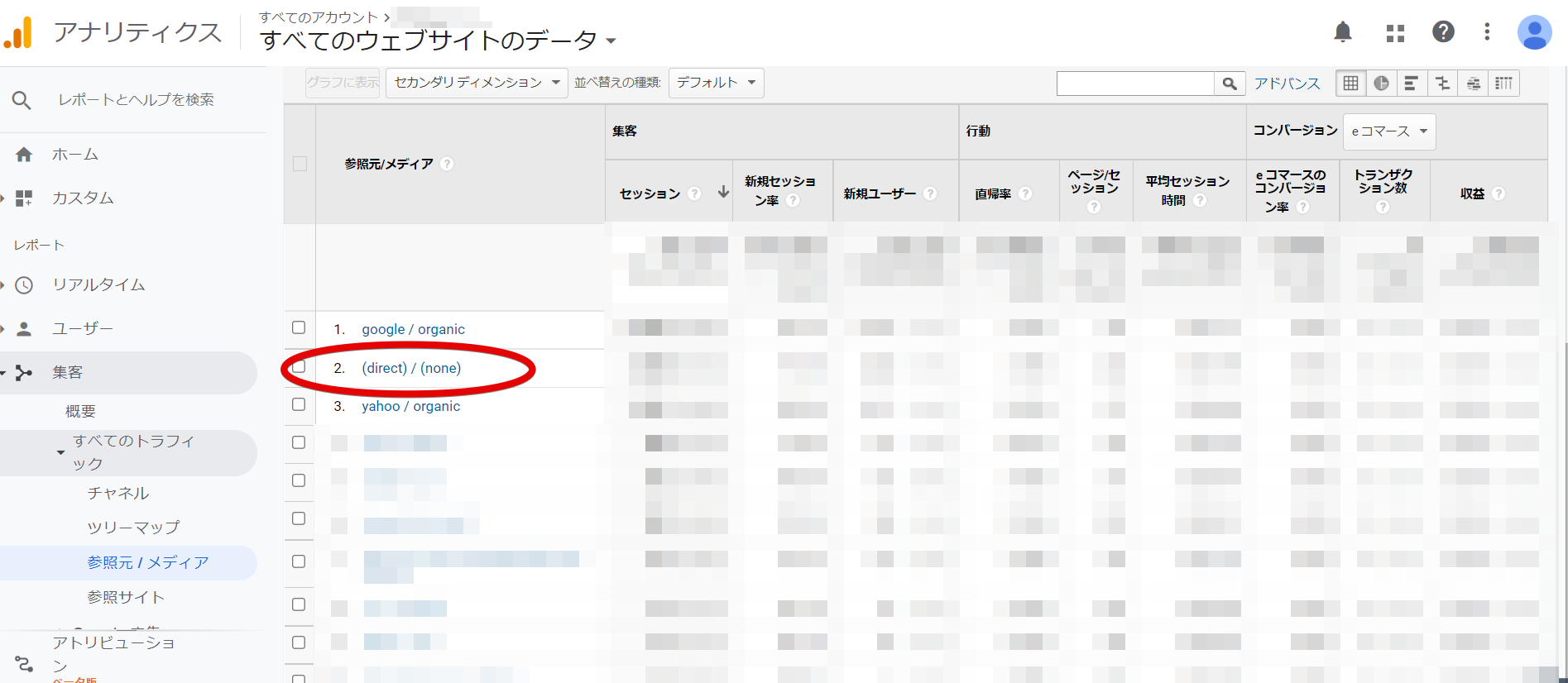

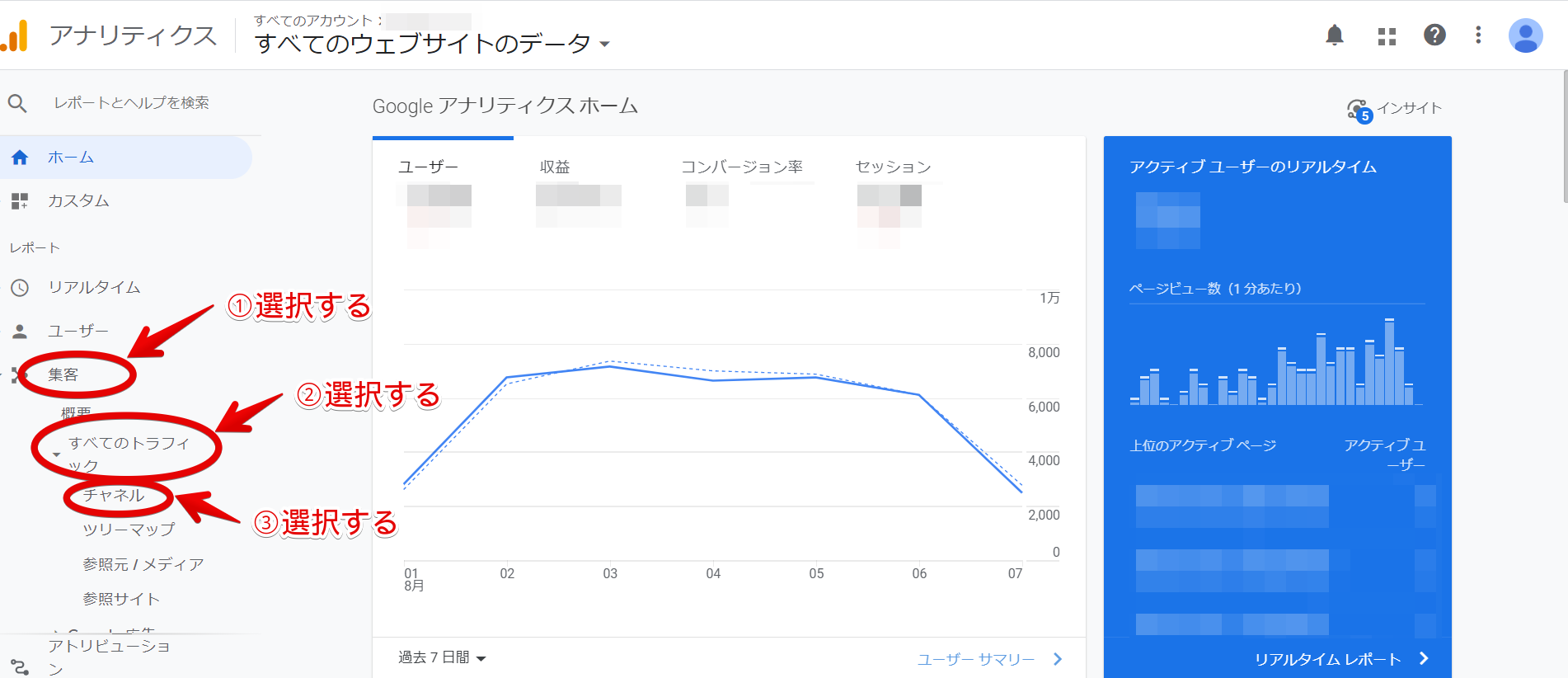

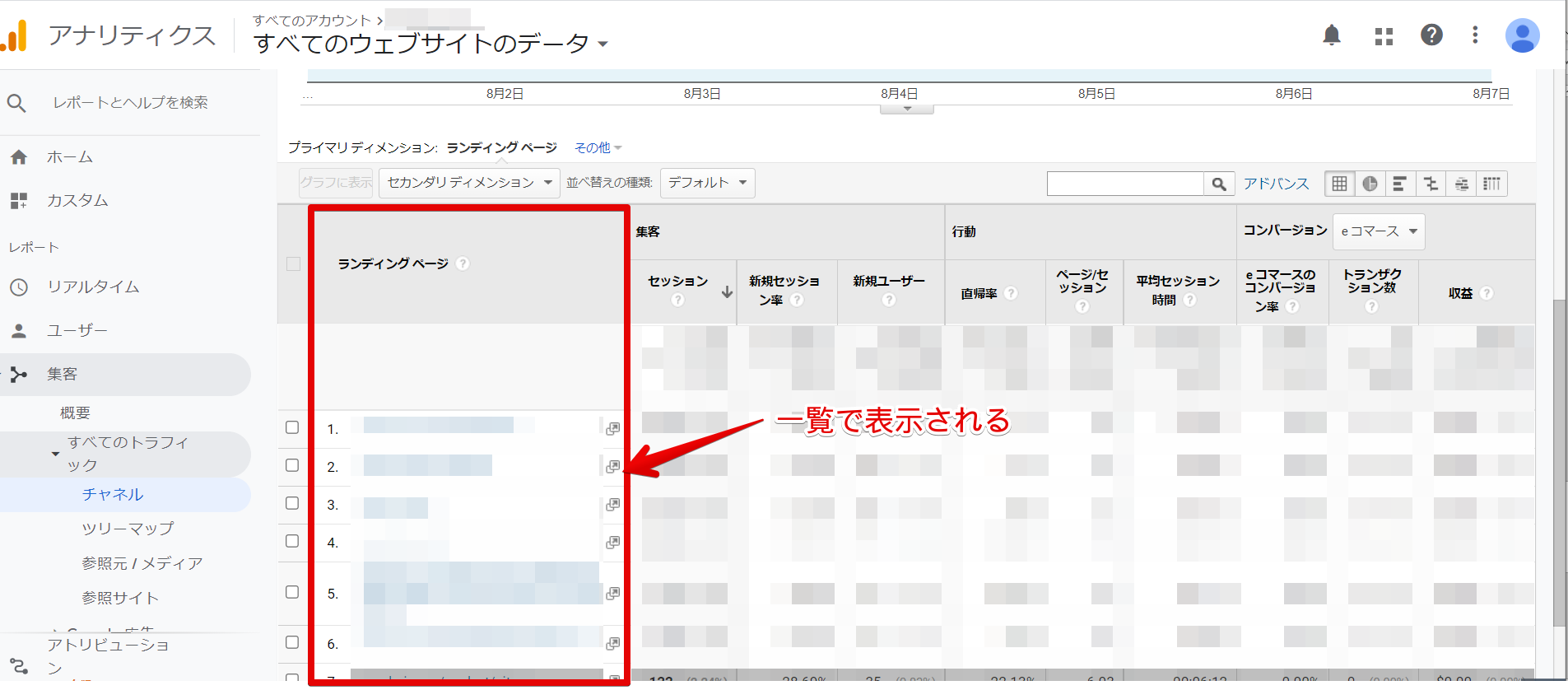

各チャネルのデータを確認する

Googleアナリティクスで各チャネルのデータを確認すると、「direct/none」から参照元がわかります。チャネルとは、ユーザーがどこからWebサイトへアクセスしてきたかの経路のことです。ただし、ここで調べられるのは、おおまかなデータです。

1.ログインします。

2.「集客」→「すべてのトラフィック」→「チャネル」の順で選択します。

3.流入経路が一覧で表示されます。

directの項目をクリックして確認する

詳細な情報を得たい場合は、チャネルで表示された「direct」を選択すると、アクセスのあったページが表示されます。「direct」で表示されるページはブックマークされていて、ユーザーが求めているページの可能性が高くなります。そのため、ユーザー動向の参考につながりやすいでしょう。

1.「Direct」をクリックします。

2.ブックマークされている可能性の高いページが表示されます。

direct/noneを防ぐには

Googleアナリティクスの分析をしやすくするために、「direct/none」を防ぐ方法について解説します。

キャンペーンURLにパラメータを付与する

自社で行う集客方法でキャンペーンURLを設定する際には、パラメータを付与しましょう。パラメータとは、URLの後ろに付ける変数で、「?」から始まる長い文字列です。パラメータの種類については、次で解説します。

パラメータを付与すると、Googleアナリティクスではキャンペーン毎に識別してデータを計測できます。また、メールやQRコード、モバイルアプリなどが、「direct/none」に分類されることを簡単に防げます。

具体的な設定方法は、以下の記事で詳しく解説しているため、参考にしてください。

参考:Googleアナリティクス「パラメータ」の設定手順をイチから解説!|アクセス解析ツール「AIアナリスト」ブログ

Googleアナリティクスのキャンペーンパラメータは5種類

キャンペーンパラメータの概要は以下のとおりです。

| 種類 | 概要 | 解説 | パラメータの値 |

|---|---|---|---|

| utm_source (設定必須) |

参照元 | ユーザーの参照元を識別 | Google、Facebook、LINEなど |

| utm_medium (設定必須) |

メディア | メディア媒体を識別 | email(メールマガジン)、cpc(リスティング広告)など |

| utm_campaign(設定必須) | キャンペーン | キャンペーンの名前を区別 | summer_sale(サマーセールの広告の場合) |

| utm_term | キーワード | 有料検索のキーワードを特定 | shoes(靴がキーワードの場合) |

| utm_content | 広告のコンテンツ | 似たコンテンツや同じ広告内のリンクを区別 | bannerA、bannerB (バナー広告を2種類比較する場合) |

リファラースパムを除外する

リファラースパムが原因の場合は、Googleアナリティクスの設定により、分析データから除外できます。

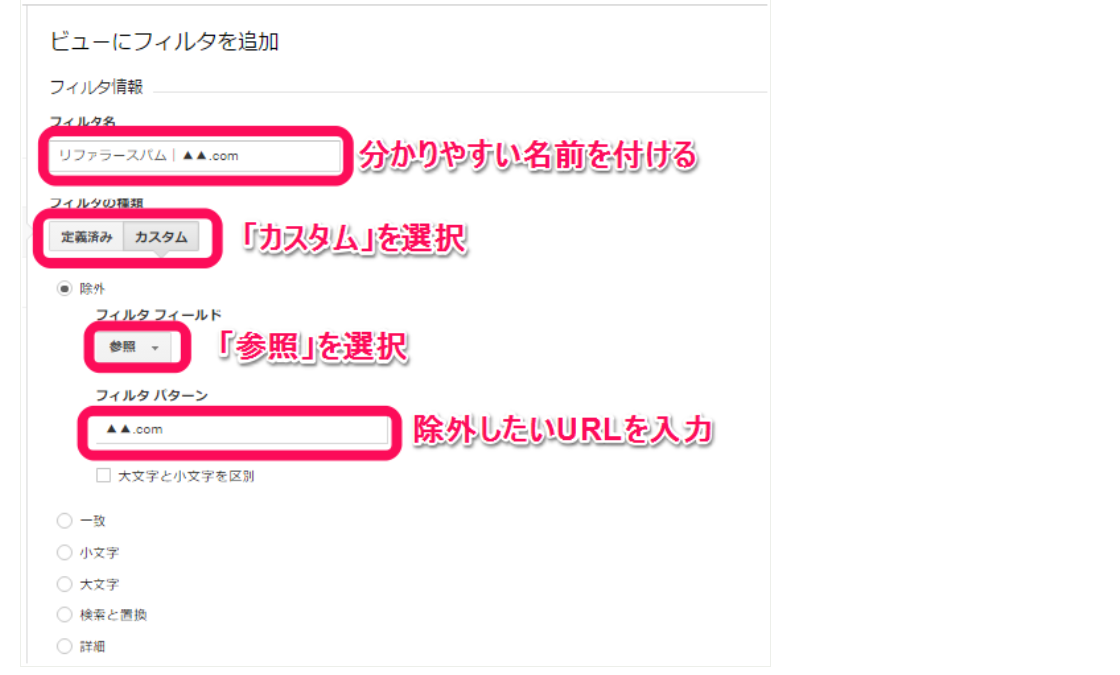

フィルタにURLを設定する

特定のリファラースパムからのアクセスを除外する場合におすすめの方法です。

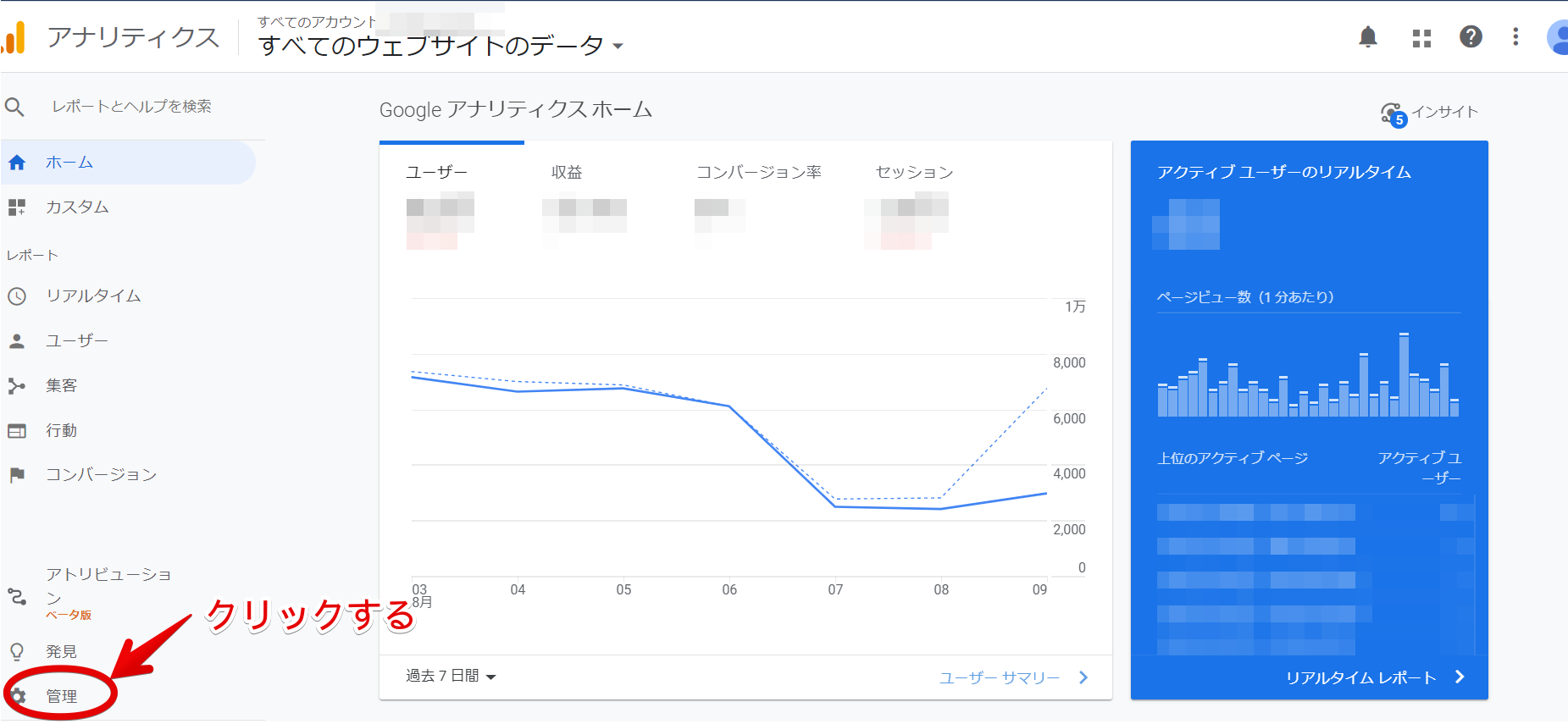

1.Googleアナリティクスにログインして、「管理」をクリックします。

2.アカウントから「すべてのフィルタ」を選択してください。

3.「フィルタを追加」を選択して、フィルタ名には「リファラースパム」が分かる名前を設定しましょう。フィルタの種類をカスタムで「除外」、フィルターフィールドは参照を選択して、フィルタパターンに対象のURLをいれます。

4.「すべてのウェブサイトのデータ」を選択して、追加・保存をして完了です。

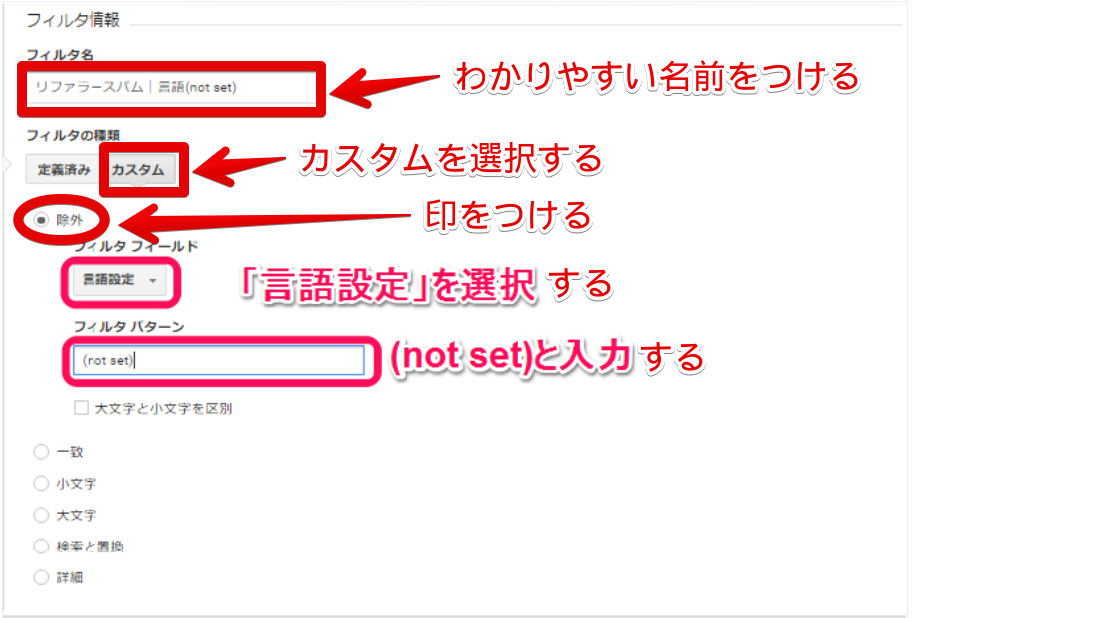

言語設定なしを除外する

リファラースパムの特徴には、「言語設定がされていない」があります。言語設定を「(not set)」することで、リファラースパムを除外できます。

1.上記の「フィルタにURLを設定する」と同じように、Googleアナリティクスにログインしてから、「管理」「アカウント」「すべてのフィルタ」へと順番に進んでください。

2.「+フィルタ」をクリックし、新規フィルタを作成します。「フィルタ名」には分かりやすい名前を設定して、「カスタム」「除外」を選択しましょう。「フィルタパターン」で(not set)を選択したら、「すべてのウェブサイトのデータ」を追加し、保存を押して完了です。

ボットフィルタリング機能を使う

リファラースパムを除外するのに、最も操作が簡単な設定です。ボットフィルタリング機能とは、Googleにボットとして登録されている不正プロブラムなどを除外する機能のことです。

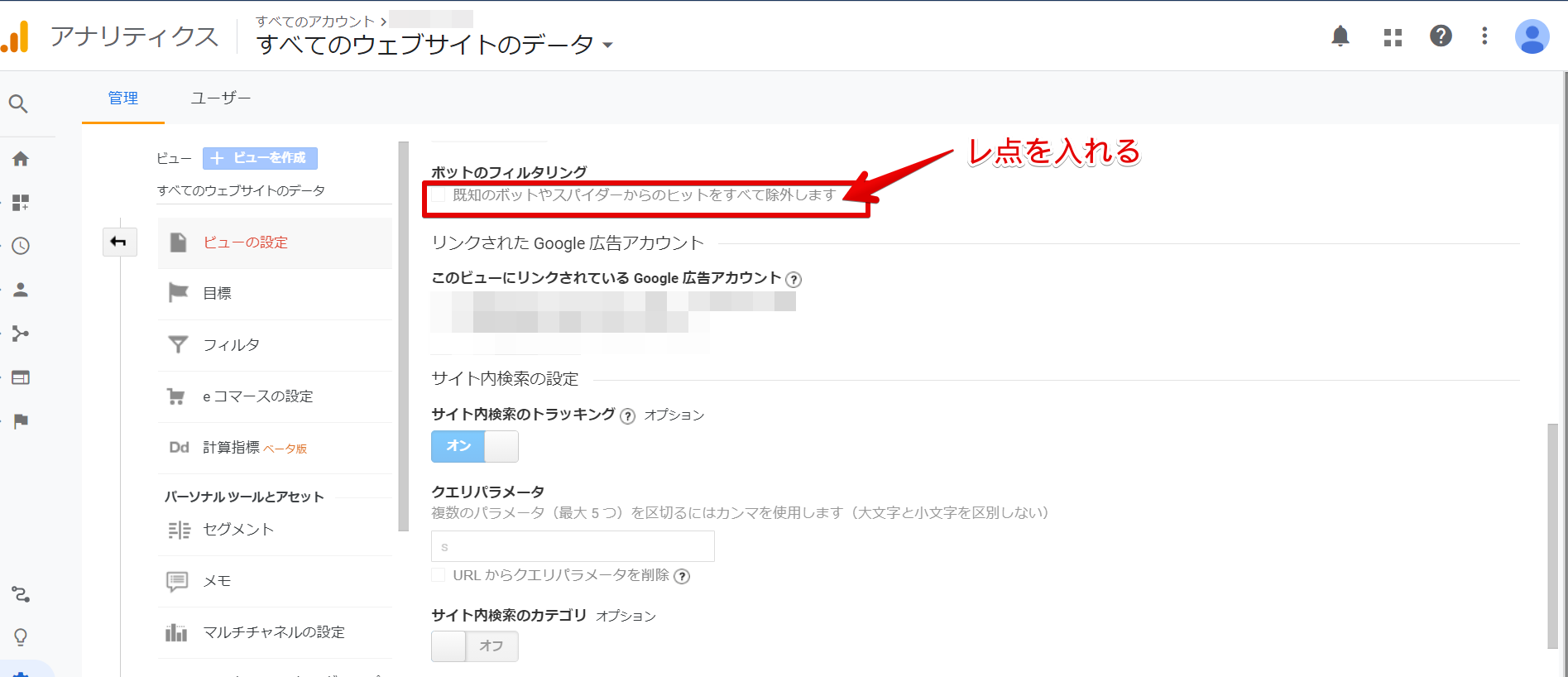

1.Googleアナリティクスにログイン後、「管理」をクリックして、左側にある「ビューの設定」を選択しましょう。

2.右画面を下にスクロールしていくと、「ボットのフィルタリング」があります。「既知のボットやスパイダーからのヒットをすべて除外します」のチェックボックスにレ点を入れてください。その後、必ず一番下にある完了ボタンを押してください。

WebサイトをSSL化する

非SSLのWebサイトは、SSL対応のWebサイトからアクセスされると、Googleアナリティクスのデータが「direct/none」になります。自社サイトをSSL化すると、SSL・非SSLどちらのWebサイトからアクセスされても、「direct/none」になりません。WebサイトのSSL化は、セキュリティ対策になり、Googleからの評価も上がりやすくなります。

まとめ

「direct/none」は参照元不明や参照元がないことを意味します。そのため、Googleアナリティクスでは、「direct/none」の割合が多くなると、分析が上手くできません。しかし、パラメータの付与やリファラースパムの除外設定などで対策ができます。Webサイトやブログの改善には、正しい分析が欠かせないため、「direct/none」の防止が大切です。

「AIアナリスト」は、AIがアクセス解析を⾃動で⾏い、重要な改善ポイントを教えてくれるツールです。35,000サイトを改善したノウハウで、Webサイトの膨大なデータを分析し、成果を伸ばすための改善ポイントをデータ根拠とともにお届けします。Googleアナリティクスに連携するだけで利用可能で、設定は2分で終わります。まずは無料版からお試しください。

この記事を書いた人

株式会社WACUL

株式会社WACUL(ワカル)は、「Webサイト分析をシンプルに」というビジョンのもと、簡単にWebサイト改善の方針を手にすることができる世の中を実現します。

この記事を書いた人

株式会社WACUL