SHARE 0

SHARE 0

直帰率とは|離脱率との違いや目安を徹底解説!

アクセス解析 |

こんにちは。「AIアナリスト」ライターチームです。

この記事ではWeb担当者の方向けに、「直帰率」について詳しく説明しています。

Webサイトを運営している方なら、「直帰率」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。しかし、その厳密な定義や、その目安となる数値や改善方法まで詳しく把握しているという方はあまりいない印象です。

この記事を読めば、

- 「直帰率」の厳密な定義

- 「離脱率」の違い

- 直帰率の確認方法、目安

- 直帰率を改善すべきページの見つけ方

- 直帰率が上がってしまう原因

が分かります!

直帰率を改善しCVR向上に繋げる「AIアナリスト」を使ってみる

目次

- 直帰率とは

- 直帰率と離脱率の違いは?

- Googleアナリティクスで直帰率を確認しよう

- 直帰率の目安は?

- 直帰率を改善すべきページの見つけ方

- 直帰率が高くなる原因は?

- よくあるご質問

- 直帰率の改善とCVR向上に役立つツールは?

直帰率とは

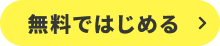

直帰率とは、ユーザーがサイトを訪問した際に最初の1ページだけを見て離脱した割合を示す指標です。つまり「全体のセッション(訪問)のうち何%が1ページしか見なかったか」を表わしています。直帰率は以下で計算することができます。

直帰率 = (直帰セッション数 ÷ 全セッション数)×100

例えば、とあるサイトのトップページは、1日に5つの訪問がありました。このうち3つの訪問では、トップページを見た後に、別のページも閲覧しました。一方、2つの訪問では、その後他のページを見ることなくサイトから出て行きました。

この時、このページの直帰率は、2÷5=40%ということになります。

直帰率と離脱率の違いは?

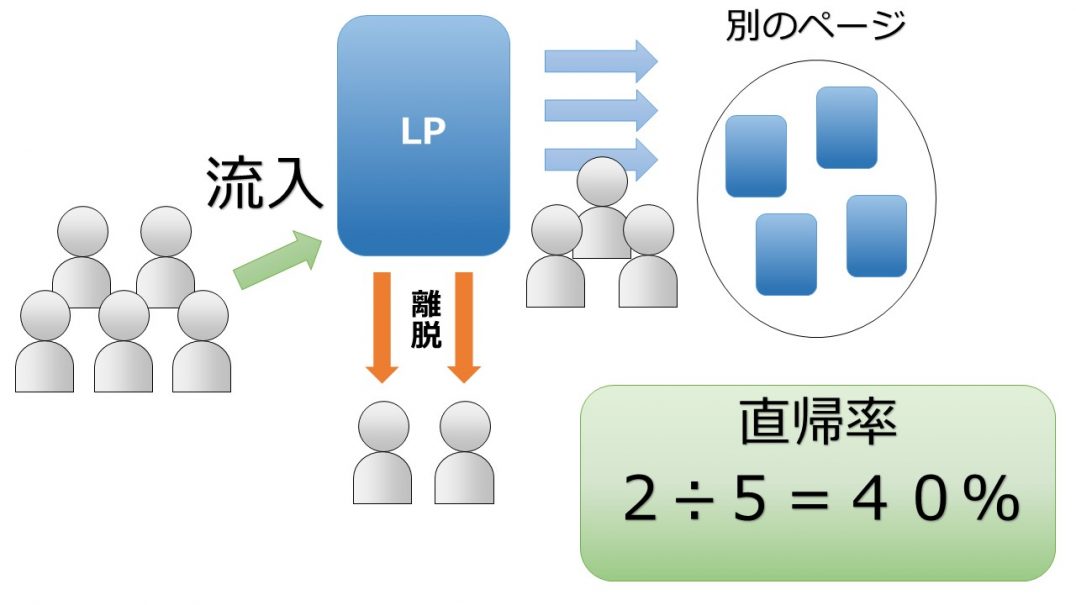

よく直帰率と混同してしまう指標が、「離脱率」です。離脱とはユーザーがサイトの外へ離れてしまう行動のことを指し、主にブラウザを閉じたり別のサイトへ移動することで起こります。先ほど説明した直帰は実はこの離脱の一部で、サイト内で1ページしか見ずに離脱した場合を特別に直帰と呼ぶのです。

離脱率とは、そのページを見たセッション(訪問)のうち、そのページを最後に離脱してしまったセッション(訪問)の割合を指します。直帰と離脱の違いを把握しておけば、その2つの率の違いもわかるかと思います。

Googleアナリティクスで直帰率を確認しよう

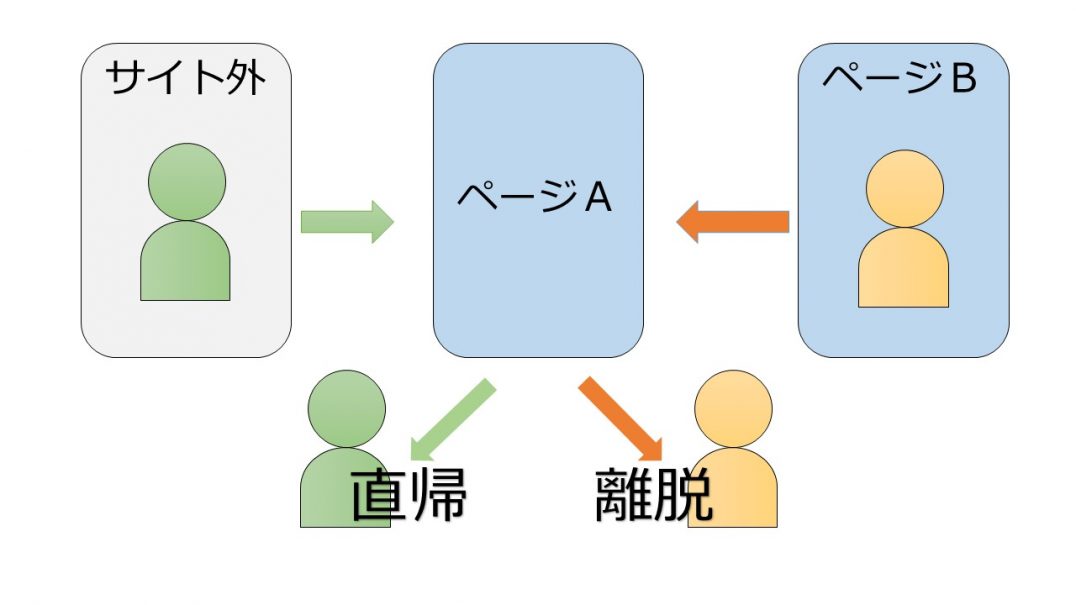

では、あなたのサイトの直帰率がどれくらいなのかを、Googleアナリティクスを使って調べましょう。(ちなみに、Googleアナリティクスをまだ導入されていないという方は、Googleアナリティクス導入時の設定・設置方法【初心者向け】で詳しく説明しているので、そちらをご覧ください)

左のメニューから「ユーザー」の中にある「概要」のページを開くと、下図のような画面が出てきます。この数字が並んでいる部分で、あなたのサイト全体の直帰率が見られます。

このサイトの直帰率は5割強だという事がわかります。次に、各ページ(入口になっているページ)の直帰率を見てみましょう。

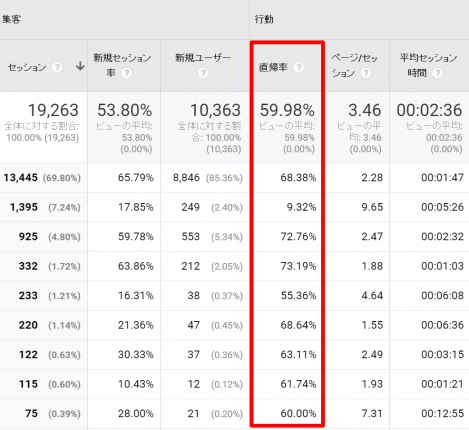

「行動」の中の「サイトコンテンツ」をクリックし、「ランディングページ」を開きます。すると、ページ下部に表があると思います。その表の真ん中あたりの列に直帰率が書かれています。

この表を見ると、各ページの直帰率を把握することができます。

GA4の直帰率とは?UAの直帰率と比較できない理由や確認方法・注意点・改善方法を解説

直帰率の目安は?

では、以上のような方法で直帰率を調べたところで、「ではどのくらいの直帰率なら正常なの?」と思った方がいらっしゃるかもしれません。

一般的に直帰率の目安は40%程、とも言われていますが、厳密に直帰率の目安というものは存在しません。なぜなら、直帰率はサイトの流入状況やページの構造によって大きく異なるからです。

例えば、何かで検索して入ってきたユーザーよりも、何となく広告をクリックして入ってきたユーザーの方が直帰率は当然高くなります。それに、色々なページへリンクを貼っているトップページよりも、リンクがフォームへしか貼られていないLPの方が直帰率は高くなります。

どんなサイトのどんなページかによって直帰率の目安は異なるのです。40%というのは、それらを無視したあくまでも大まかな目安に過ぎないので、それより高いからと言って悪いページだと決めつけないようにしましょう。

しかし、同じページなのに改修後に直帰率が上昇してしまった、広告の運用を変えたら直帰率が悪化してしまった、といった場合にはすぐに対応する必要があります。そんなときに役立つのが「AIアナリスト」です。

毎日アクセスデータを確認して直帰率やセッション数を調べ続けるのは非常に時間と労力がかかりますし、人間が数字を見ていてもなかなかその変化には気づきにくいものです。「AIアナリスト」なら人工知能が自動で毎日サイトの状況をチェックしてくれて、異常が起こった場合だけ知らせてくれるので、時間と労力をかけずに最適なサイト改修の手を打つことができるのです。

直帰率を改善すべきページの見つけ方

目安は存在しない!と断言しましたが、それでは直帰率の高い/低いが判断できず、どのページの直帰率を改善すればよいのかわかりません。では、どのようにして直帰率を下げるべきページを見つければよいのでしょうか。

結論から言うと、ただ直帰率の数字だけを見て改善しようと決めるのではなく、他の指標と組み合わせて改善すべきページを見つけるのが大切です。

1.直帰率をCVと結びつけて考える

1つの考え方として、サイトのゴール(=コンバージョン、CV)と直帰率を紐づけて考えるというものがあります。

例えば、直帰率が80%あるページでも、直帰していない残りの20%のユーザーのCV数が0だったら、このページの直帰率を改善するメリットはあまりありません。何とか他のページに遷移しても、結局サイト全体のCV数は増えないからです。

それに対して直帰率が50%程のページでも、直帰していない残りの50%のCVRが5.00%程あるのなら、そのページの直帰率は改善すべきです。直帰しているユーザーを少しでも他のページに遷移させることで、全体のCV数が大きく増える可能性があると考えられるためです。

2.直帰率を滞在時間と結びつけて考える

直帰率が高く平均滞在時間がサイト平均よりも短いページは、改善すべきページかもしれません。そのページはコンテンツの内容とユーザーのニーズがマッチしていない可能性が高いからです。

直帰率が高く平均滞在時間がサイト平均よりも短いページを発見したら、そのページを訪れるユーザーの多くが検索しているキーワードを調べます。そのキーワードで実際にGoogle検索をしてみて、検索結果にどんなページが表示されるのかを確認しましょう。もし他のページに掲載されているコンテンツで自社ページに掲載されていない内容があれば、それがユーザーの求めるコンテンツかもしれません。

(関連記事:「Googleアナリティクスの検索キーワード確認方法 | not providedの対応も解説!」)

直帰率が高くなる原因は?

では、直帰率を改善すべきページを見つけたら、どうすればいいのでしょうか?直帰率が高い原因としては次のようなことが考えられます。

1.ユーザーのニーズとコンテンツの不一致

先ほど書いたように、ユーザーの求める情報が掲載されていない場合には、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。そのページを訪れるユーザーの多くが検索しているキーワードを調べて、コンテンツとニーズの不一致がないか確認してみましょう。

2.ページの読み込みが遅い

ページの読み込みが遅かったり、動作が重かったりすると、ユーザーは待ちきれずに離脱してしまうことが多いです。読み込み速度を計測してみましょう。

読み込み速度の計測方法や改善方法については【超重要】サイトのページ表示速度を知ろう!測定方法から改善方法まで解説をご覧ください。

3.デバイスに最適化されていない

ページが特定のデバイスでの表示に最適化されていない場合、そのデバイスのユーザーはすぐに離脱してしまうでしょう。たとえばスマホユーザーがPC専用サイトにアクセスした場合には、見づらくてすぐに離脱してしまいますよね。

モバイル対応や表示スピードはこちらのツールで調べられます。

Mobile Website Speed Testing Tool - Google

4.導線が分かりにくい

コンテンツの内容が良く、もっと知りたいと思っても、そこからどうやって他のページにいけばいいか分からない場合、ユーザーはあきらめて離脱してしまうでしょう。今一度導線が分かりやすいかチェックしてみてください。

分かりやすい導線の設置方法が知りたいのであれば、「AIアナリスト」がおすすめです。

これまでの改善事例やコンサルティングのノウハウから、どういった見せ方であればうまく誘導できるのかのアドバイスがもらえます。専任のコンサルタントをつけるプランであればよりあなたのサイトにあった誘導方法を具体的にアドバイスしてもらうことも可能です。無料からでも試せますので登録してみてはいかがでしょうか。

(関連記事:「プロが厳選!絶対に入れておきたいアクセス解析ツール4選」)

よくあるご質問

Q1:直帰率の計算方法を教えてくれますか?

「直帰率=(直帰セッション数 ÷ 全セッション数) × 100」です。

直帰セッション数:特定のページからアクセスを開始し、他のページに遷移することなくそのページのみでWebサイトを離れたセッション数

全セッション数:その期間全体の総セッション数

つまり「そのページを入口にしたユーザーのうち、1ページだけで帰ってしまった割合」が直帰率です。

Q2:直帰率と離脱率の違いは何ですか?

直帰率と離脱率はそれぞれ以下で求めることができます。

直帰率:ユーザーが「最初のページだけを見て離脱する」セッションの割合

離脱率:ユーザーが「あるページを最後に閲覧して離脱する」セッションの割合(複数ページ閲覧後の離脱も含まれる)

つまり、直帰率は、サイトに入ってきて「最初のページだけ」で離れたかどうか離脱率は、サイト内のどのページで「最後に」離れたかどうかを示す割合となります。

Q3:直帰率が高いとどうなりますか?

直帰率が高いということは、以下のようなことが考えられます。

・ユーザーが満足せずに離脱している

・サイト内の回遊性が低く他ページを閲覧されていない

・滞在時間が短く、検索意図に合っていない

ただし、直帰率が高い=必ずしも悪いとは限りません。

・そのページで目的を達成して検索行動を終えている

・ブログ記事やニュース記事など「1ページで完結」できている

本来は回遊してほしいページ(商品詳細ページやサービス紹介ページ)で直帰率が高い場合は、CTAを設置するなど改善を行いましょう。

Q4:直帰率の平均は何パーセントぐらいですか?

一般的に直帰率の目安は40%程、とも言われていますが、厳密に直帰率の目安というものは存在しません。なぜなら、直帰率はサイトの流入状況やページの構造によって大きく異なるからです。

飲食業では、ユーザーはWebサイトで店舗の住所やメニューなどの情報が得られると、すぐに直帰する傾向にあります。不動産業は高額商品のため、ユーザーはサイト内を回遊して情報を得る傾向にあり、直帰率は低めです。

| 飲食 | 65.62% |

| IT関連 | 62.24% |

| ニュース | 57.93% |

| 美容・健康 | 55.86% |

| ビジネス・製造 | 50.59% |

| 就職・教育 | 49.34% |

| 買い物 | 45.68% |

| 不動産 | 44.50% |

※参考:Bounce Rate Benchmarks: What’s a Good Bounce Rate, Anyway?

詳しくは「直帰率の平均はどのくらい?各業界・サイトの種類ごとの目安も紹介」で解説しています。

Q5:直帰率が高いとSEOに影響はありますか?

直帰率そのものは直接のSEO順位要因ではありません。Googleは公式に「直帰率(Bounce Rate)は検索順位の直接的な評価指標ではない」と明言しています。つまり、直帰率が高いからといって自動的に順位が下がることはありません。しかし、以下のような場合は間接的にSEO評価に影響する場合があるため改善が必要です。

- 商品購入や問い合わせにつなげたいページで直帰率が高い場合

→ 内部リンクやCTA(資料請求・問い合わせボタン)の配置を見直す

- 検索キーワードとコンテンツが合っていない場合

→ コンテンツをリライトして検索意図に合わせる

直帰率の改善とCVR向上に役立つツールは?

直帰率についてご理解いただけましたか?先述のポイントを意識して、直帰率を改善すべきページを見つけてくださいね。

しかし、改善すべきページを探すのはなかなか困難な作業です。Googleアナリティクスのデータの集計作業は時間もかかりますし、ミスも起こりかねません。

でもご安心ください。直帰率を改善してCVRを高めるためのツールがあります。

それは「AIアナリスト」です。

AIアナリストは、自動でGoogleアナリティクスのデータを集計するだけでなく、「●●ページで直帰せずに進むユーザーをもっと増やそう」というような形で、どのページをどう改善すべきかを言葉で説明します。

データ集計の時間がない方や、データを見ても改善の仕方がわからない方にとても便利なツールです。無料でご登録いただけるので、ぜひお試しください。

この記事を書いた人

株式会社WACUL

株式会社WACUL(ワカル)は、「Webサイト分析をシンプルに」というビジョンのもと、簡単にWebサイト改善の方針を手にすることができる世の中を実現します。

この記事を書いた人

株式会社WACUL