SHARE 0

SHARE 0

「SEO対策は意味ない」は誤解?効果が出ない理由と正しい取り組み方を徹底解説

SEO |

こんにちは。SEOコンサルティングサービス「AIアナリストSEO」ライターチームです。

「SEO対策はもう意味ない」と感じたことはありませんか?効果が見えにくい、成果につながらない。そんな声があるのも事実です。しかし、それは正しい知識や手法を知らないだけかもしれません。本記事では、「SEO対策が意味あるもの」になるためのポイントと、見落としがちな落とし穴についてやさしく解説します。

SEO対策にお困りではありませんか?

株式会社WACULは、40,000サイトのデータと実績で貴社に最適なSEO対策をご提案する会社です。

「SEO対策は意味ない」と言われる理由と背景

「意味ない」と言われる背景には、SEOの効果は実感しづらく、成果につながらないと感じる声や順位変動の不安定さがあります。

施策の効果が実感できない・時間がかかりすぎる

SEO対策は、すぐに成果が見えるものではありません。検索順位の変動やGoogleの評価には時間がかかり、施策を始めてから変化が起きるまでに数か月かかることも珍しくありません。このため、多くの人が「意味がない」と感じてしまいます。

加えて、成果を数値で明確に捉えにくいため、効果が曖昧に映る点も課題です。継続的な改善が求められる施策だからこそ、短期的な視点では判断しないことが重要です。

検索流入があってもビジネス成果に直結しない

アクセス数が増えても、問い合わせや購入といった成果につながらなければ、SEOの意味を見いだせないと感じる人も少なくありません。情報収集のみを目的とするユーザーが多い場合、アクセス数が増えても売上への影響は限定的です。

そのため、単なる集客ではなく、コンバージョンに結びつく導線設計やページ内容が重要です。流入の「質」を意識した施策により、ビジネス成果へ直結しやすくなります。

Googleアルゴリズムの変動により順位が不安定

Googleは検索結果の品質を保つために、アルゴリズムを定期的に更新しています。この更新によって、これまで上位にあったページが急に順位を落とすこともあります。特にコアアップデートと呼ばれる大規模な変更は、内容に問題がなくても影響を受けることがあります。

このため、SEOに力を入れても「成果が安定しない」と感じる人が増えるのです。安定した評価を得るには、日々の改善と情報のアップデートが欠かせません。

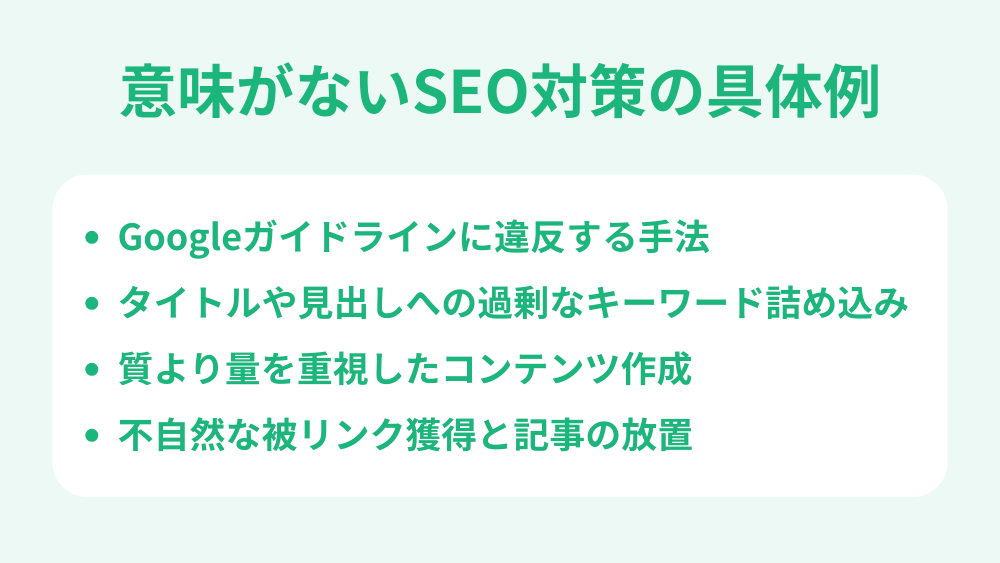

意味がないSEO対策の具体例

SEO対策のなかには、確かに意味がない、あるいは逆効果になってしまう施策も存在します。ここでは、よく見られる間違ったSEO施策を具体的に紹介します。

Googleガイドラインに違反する手法

SEO対策として短期間で順位を上げることができるとされる手法がありますが、Googleのガイドラインに反するものが多く、長期的にはリスクが大きいため推奨されません。たとえば、自動生成された文章や他サイトからの無断転載、ユーザーに見えない隠しテキストの使用などが該当します。

これらの行為はGoogleに検出されると、検索結果から除外される可能性があります。確実な成果を得るには、ガイドラインに沿った施策への継続的な取り組みが重要です。

参考記事:GoogleのSEOガイドラインとは?概要と必ず知っておくべきポイントを解説

タイトルや見出しへの過剰なキーワード詰め込み

検索順位を上げたい一心で、タイトルや見出しに同じキーワードを何度も詰め込む手法は、逆効果です。たとえば「SEO対策 意味ない SEO対策 方法」といった不自然な表現は、ユーザーの読みやすさを損ねるだけでなく、Googleにもスパムと判断される恐れがあります。

コンテンツは、自然な日本語で、文脈に合った場所にキーワードを配置することが大切です。読みやすさと情報の伝わりやすさが、結果として評価につながります。

質より量を重視したコンテンツ作成

記事の数や文字数を増やすことだけに注力し、内容の質を軽視したコンテンツは、現在のSEOでは評価されません。たとえば、ユーザーの検索意図から離れた情報や、同じような内容を繰り返した記事を大量に公開しても、検索順位は上がりにくくなっています。

Googleは読者にとって役立つ情報かどうかを重視しており、量よりも中身が求められる時代です。1つひとつの記事に価値を持たせることが重要です。

不自然な被リンク獲得と記事の放置

検索順位を上げるために、購入リンクや関連性のない外部サイトから無理に被リンクを集める行為は逆効果です。Googleはナチュラルリンクを重視しており、不自然なリンクはペナルティの対象になります。

また、公開後に一度も更新されない記事は、情報の鮮度が失われ、検索エンジンからの評価も下がります。継続的なリライトと自然なリンク獲得を意識することが、長期的なSEO効果につながります。

SEO対策の正しい取り組み方

意味がないように見えるSEOでも、正しい手法で取り組めば、大きな成果を得ることが可能です。ポイントは「ユーザー目線」での施策です。

ユーザーファーストを軸にした質の高いコンテンツ作成

検索順位を意識しすぎて検索エンジン向けの文章ばかり作成しても、読者の満足にはつながりません。重要なのは「ユーザーファースト」という考え方です。読者が疑問を持ちそうな点を丁寧に説明したり、図解や箇条書きを使って視覚的に理解しやすくしたりする工夫が求められます。

検索流入だけでなく、記事を読んだ後に「分かりやすかった」とユーザーに感じてもらえることが、質の高さにつながります。

E-E-A-Tを意識した信頼性と専門性の強化

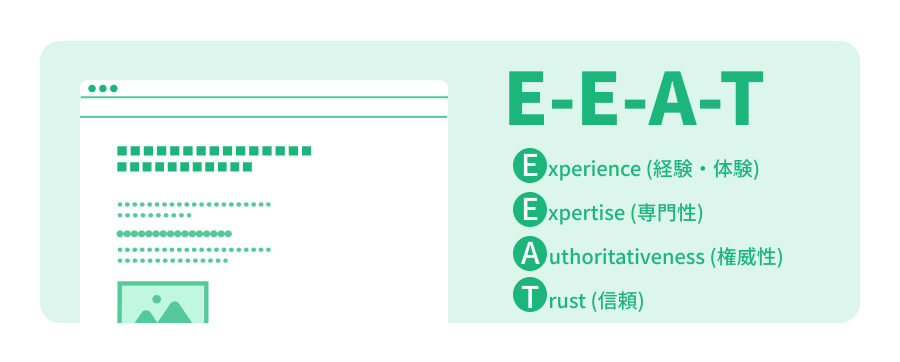

Googleがコンテンツを評価する際に重視している要素の1つが「E-E-A-T」です。

「E-E-A-T」とは、Googleがコンテンツ評価で重視している4つの要素の頭文字を取ったもので、検索上位に表示されるための品質評価の基準として使われています。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

たとえば、医療に関する情報なら、医師本人が書いた記事の方が高く評価されやすい傾向にあります。

また、筆者情報を明記したり、信頼できるデータを引用したりすることも評価につながります。情報の正確さと根拠が、SEOにおける信頼性を支えます。

関連ページ:E-E-A-T(旧E-A-T)とは?重要視される背景と評価を高める12の対策

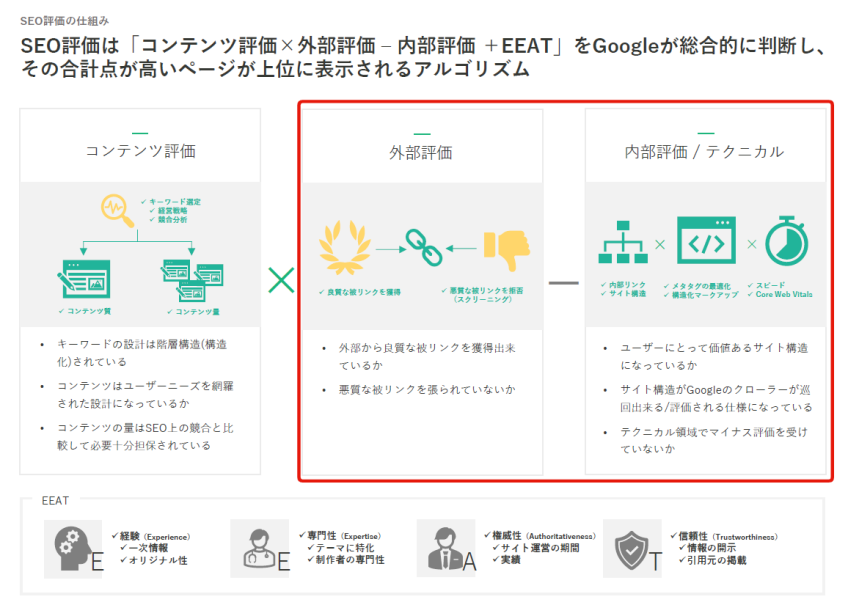

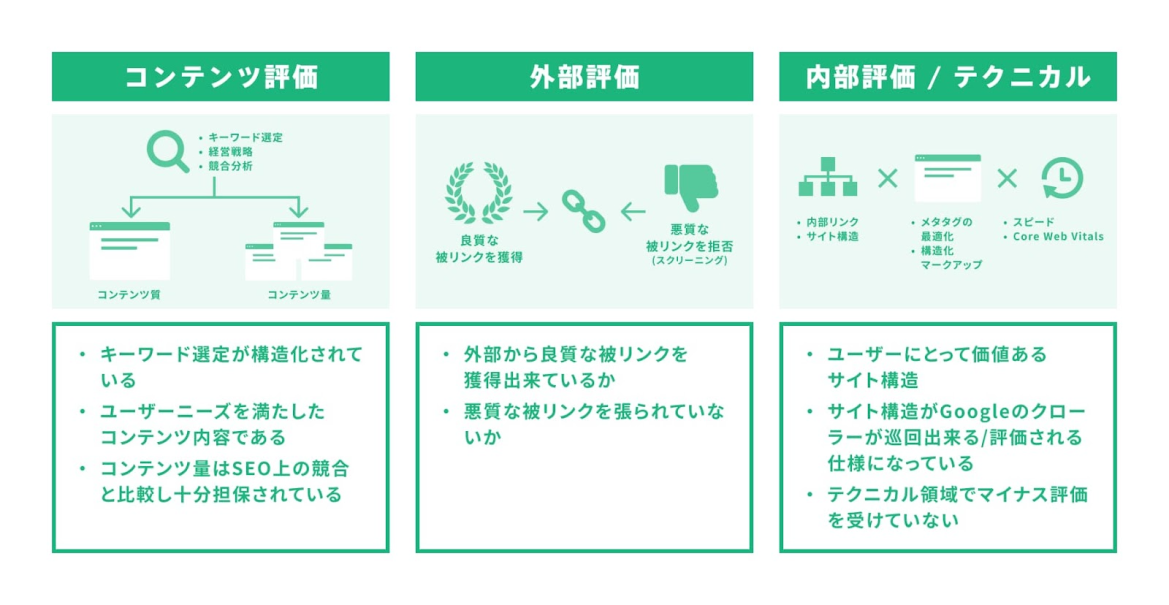

内部SEO対策と外部SEO対策の実施

SEOは、サイト内部と外部の両面から取り組むことが効果的です。内部対策では、タイトルや見出しの構造、ページ表示速度、スマートフォン対応などが基本になります。一方で外部対策としては、他サイトから自然に得られる被リンクやSNSでの拡散が重要です。

SEO対策は内部・外部のどちらかに偏るのではなく、両方をバランスよく組み合わせることで強化されるものです。そうして、検索エンジンとユーザー双方に評価されるサイトに近づくことができます。

関連ページ:SEOの内部対策とは?【5分でわかる基本ポイント】

関連ページ:SEOにおける被リンク対策の基礎 ー効果はある?どうやって対策する?

「SEO対策は意味ない」と誤解してしまうリスク

SEO対策を軽視することは、長期的な視点で見ると多くのリスクを伴います。誤った認識のまま放置してしまうと、ブランドや信頼に悪影響を及ぼしかねません。

間違ったSEO対策による長期的なブランド損失リスク

検索順位を上げるために無理なSEO施策を行うと、短期的には成果が出たとしても、長期的には企業の信頼性を損なう危険があります。

例えば、ユーザーにとって役に立たない記事を大量に作成したり、不自然な被リンクを購入したりする行為は、Googleからの評価を下げるだけでなく、読者からの印象も悪化します。その結果、ブランドイメージの低下につながり、信頼回復には時間がかかってしまいます。

低品質コンテンツによるペナルティと検索順位下落のリスク

中身の薄い記事や、他サイトと似た内容ばかりを掲載していると、Googleから「低品質」と判断されることがあります。こうした評価が蓄積されると、検索順位が下がるだけでなく、最悪の場合はインデックスから除外されるといったペナルティを受ける恐れがあります。

特に、文字数だけ多くて内容が伴わない記事は要注意です。継続的に良質なコンテンツを提供し続けることが、順位維持には欠かせません。

SEO対策はもう不要?現代のSEO市況の変化

近年、「SEOは古い」「もう不要だ」といった声が出てきています。しかし、これはSEOの形が変わってきていることに対する誤解でもあります。

進化した視点「GEO/LLMO」とは

GEO(Generative Engine Optimization)やLLMO(Large Language Model Optimization)は、AIを前提とした新しい検索最適化の考え方です。従来のSEOがGoogleなどの検索エンジンを対象としていたのに対し、GEO/LLMOはChatGPTやGoogle AI Overviewsといった生成AIによる回答生成を意識した施策です。

生成AIは文脈を理解して回答を作成するため、構造化された情報設計が重要になります。

「SEO」と「GEO/LLMO」の共通部分

SEOとGEO/LLMOは手法こそ違うものの、根底にあるのは「ユーザーにとって価値ある情報を届ける」という共通の理念です。質問に的確に答える見出しや、無駄のない文章構成といった要素は、従来の検索エンジンでも生成AIでも同様に評価されます。

信頼できる情報源をもとにした内容や、分かりやすい表現も両者が重視するポイントです。本質は「分かりやすく、正確で、有益であるか」という点に集約されます。

SEOとGEO/LLMOの使い分け

SEOとLLMOは対立するものではなく、目的によって使い分けることで、より効果的な情報発信が可能になります。

SEOとGEO/LLMOの違い

SEOとGEO/LLMOは、どちらも検索に関わる施策ですが、その対象や目的にははっきりとした違いがあります。SEOはGoogleなどの検索エンジンで上位表示を狙うもので、Webサイトの構造やコンテンツ、被リンクの獲得が中心です。

これに対して、GEOやLLMOは生成AIによる検索を前提としています。AIが正確に理解しやすい情報設計が求められ、会話形式や箇条書き、明確な定義文を好む傾向があります。回答の一貫性や前後の文脈も重要な評価要素です。SEOは検索エンジン向け、GEO/LLMOはAI理解向けの最適化といえます。

SEOとGEO/LLMOを活用した戦略アプローチ

SEOとGEO/LLMOは、どちらか一方に偏らず、両方を組み合わせることで大きな相乗効果を生み出します。SEOで検索エンジンからの流入を確保しつつ、同じ記事をGEO/LLMOの視点で構成すれば、生成AIにも内容が正確に伝わります。

信頼性や専門性を意識した記述は、どの手法からも高く評価される共通要素です。こうした戦略的に補完し合う設計が、これからの情報発信に不可欠といえるでしょう。

関連ページ:SEOに代わるLLMO(Large Language Model Optimization/生成AI最適化)時代に対応する「LLMOモニタリングサービス」のβ版を提供開始

AI時代でも変わらないSEO対策の重要性

AIが普及した現代においても、SEOの重要性は変わりません。その理由は、依然として多くの人が検索を通じて情報を得ているからです。

Google検索数の圧倒シェア

現在でも多くのユーザーが、情報収集の手段としてGoogle検索を利用しています。たとえば、特定のキーワードで上位表示されるだけで、1日数千件のアクセスが集まるケースもあります。

検索エンジンのなかでもGoogleのシェアは圧倒的で、日本国内では90%以上を占めている状況です。この圧倒的な構造があるからこそ、SEOを通じてGoogle検索で上位に表示されることの意味は、今も非常に大きいのです。

AI回答の情報源はSEO対策されたコンテンツの場合が多い

AIがユーザーの質問に答える際、その元となる情報はインターネット上に公開されたWebページです。生成AIは、従来の検索エンジンに評価されやすいよう工夫されたコンテンツから文章を引用・学習の基盤としています。

検索エンジンで正しく評価されていないサイトは、生成AIからも見つけてもらいにくくなります。見出しの使い方や論理的な文章展開、信頼性のある出典といった要素は、SEOの原則に沿って作られているからこそ、AIにも理解されやすくなります。

「SEO対策は本当に必要か」迷った時の判断基準

SEOを続けるべきか迷うときは、客観的な指標で冷静に判断することが重要です。

SEO効果測定と評価基準

SEOの成果を正しく判断するには、検索順位だけでなく、複数の指標を組み合わせて評価することが大切です。たとえば、アクセス数の増加だけで安心するのではなく、ページ滞在時間や直帰率、コンバージョン率(CVR)なども併せて確認する必要があります。

また、GoogleアナリティクスやSearch Consoleを活用すれば、ユーザーがどのページを見て離脱したのかも把握できます。これらのデータを継続的に確認し、改善点を見つけていくことが重要です。

SEO投資を継続すべきかの判断ポイント

SEOの投資効果を見極めるためには、コストと成果のバランスを見ることが重要です。たとえば、月にかかる運用費用に対して、どの程度の問い合わせや売上が発生しているかを数値で確認しましょう。

また、アクセス数は伸びているのに成果が出ていない場合は、導線設計やコンテンツの内容に課題があるかもしれません。短期的な結果だけにとらわれず、半年〜1年単位での効果測定をし、改善を重ねられるかどうかが、継続判断の鍵になります。

SEO対策で意味があった企業事例

実際にSEO対策によって成果を上げた企業事例を紹介します。

株式会社アイエスエイ|CV最短距離の導線設計がもたらした具体的成果

株式会社アイエスエイは、Webからの資料請求数を増やすため、CVに直結する導線を重視したSEO対策に取り組みました。ユーザーが求める情報を適切な順序で配置し、ページ遷移時のストレスを減らす構造へと変更しました。

CTAボタンの配置や文言も見直した結果、検索順位が向上するだけでなく、CV率が大幅に改善しました。問い合わせ数は従来の2倍以上となり、訪問者の滞在時間や回遊率も向上しています。コンバージョン経路が明確になったことで、今後の戦略立案にも役立つ貴重な成果を得ることができました。

WACUL導入事例:たった6ヶ月ですでに投資金額の50%を回収!CVまでの最短距離を示したアドバイスとは

まとめ

SEO対策が「意味ない」と言われる背景には、即効性の低さや成果の見えにくさがあるでしょう。しかし、適切な知識と継続的な運用により、SEOは依然として極めて有効な手段であることは間違いありません。GEO/LLMOといった新たな視点を組み合わせれば、これまで以上の相乗効果も期待できます。SEOは形を変えながらも、情報戦略の中核を担い続けています。

WACULが提供する「AIアナリストSEO」は、月額30万円で戦略立案から実行まで一貫したSEOコンサルティングを行います。貴社サイトのデータだけでなく、競合分析や当社のビッグデータを活用した戦略設計が特徴です。AI Overviewsや検索アルゴリズムの変化にも対応した、成果重視のSEO施策を提供します。ぜひ一度お問い合わせください。