SHARE 0

SHARE 0

検索順位が下がったときのチェックリスト|原因の特定方法や対処法を解説

SEO |

こんにちは。WACULのSEOコンサルティングサービスのライターチームです。

「検索順位が急に下がってしまった…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

本記事では、検索順位が下がる原因やチェックポイント、対処法などをわかりやすく解説します。検索順位が下がった原因を特定し、正しい改善策を見つけましょう。

SEO対策にお困りではありませんか?

株式会社WACULは、40,000サイトのデータと実績で貴社に最適なSEO対策をご提案する会社です。

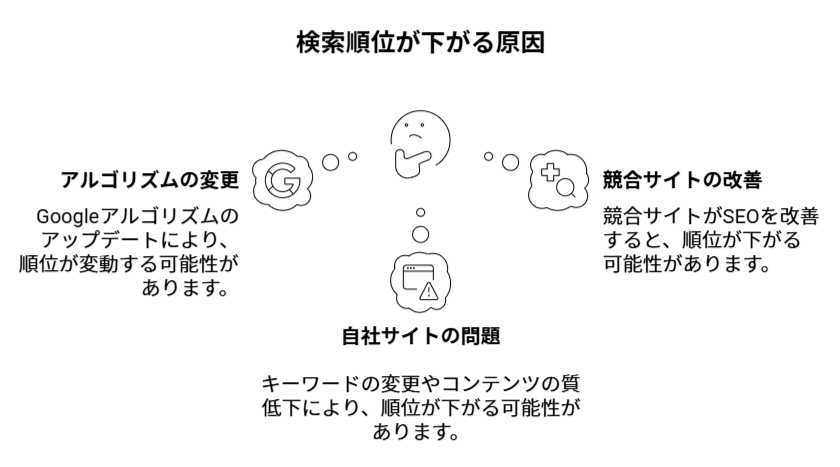

検索順位が下がる原因

検索順位が下がる原因には、Googleの仕組み変更、自社の対応不足、競合の影響があります。

アルゴリズムが原因の場合

Googleの検索アルゴリズムは、定期的にアップデートされています。これによって、これまで上位にあったページが一気に順位を下げることもあるのです。特にコアアップデートと呼ばれる大きな更新では、検索結果全体に影響が及びます。

たとえば、以前は評価されていた内容でも、アップデート後は情報の新しさや専門性が重視されるようになり、順位が変動するケースもあります。

参考記事:SEOのアルゴリズムアップデートとは?これまでの歴史や対策も解説

自社サイトに原因がある場合

自社サイトに原因がある可能性も考えられます。たとえば、タイトルや見出しに含まれていた重要なキーワードを変更したり、ページの構造を大幅に見直したりした場合は、検索順位が下がる可能性があります。

また、記事の質が低下した、リンク切れが発生しているなども、Googleからの評価が下がる要因です。

こういった内部的な要素の見直しは、定期的に行う必要があります。

競合サイトに原因がある場合

競合サイトが質の高い記事を公開したり、良質な被リンクを獲得することで、相対的に自社の検索順位が下がることがあります。特に信頼性の高い大手メディアや企業が同じキーワードで上位を狙ってくると、Googleはその内容を優先的に評価します。

競合のSEO施策を定期的に調査し、自社ページの内容も強化していくことが重要です。

検索順位が下がった原因の特定方法

検索順位が下がったときは、焦らずに原因を正しく見極めることが大切です。特にGoogleサーチコンソールの活用と、詳細な分析が鍵となります。

1. Googleサーチコンソールで影響範囲を確認する

Googleサーチコンソールを使えば、どのページで順位が下がったのか、どのキーワードに影響が出ているのかを詳細に確認できます。検索パフォーマンスレポートで、クリック数・表示回数・掲載順位の変化を時系列で把握することで、影響を受けたページや期間が明確になります。

また、「カバレッジ」や「インデックス」レポートでは、エラーやインデックスの除外状況も確認できるため、技術的な不具合が原因になっていないかを同時に調べることも可能です。まずは、ここから確認を始めましょう。

2. 具体的な要因を分析する

影響範囲を確認したら、次に具体的な要因を探ります。前述の「アルゴリズム」「自社サイト」「競合サイト」のうち、どれが検索順位が下がった原因なのかを分析しましょう。

たとえば、最近サイト内の記事に変更を加えた場合は、自社サイトに原因があると推定されます。一方、競合サイトの動向に何らかの変化があった場合は、それが原因で検索順位が下がったと考えられるでしょう。

なお、原因が複数ある場合は、影響が大きい順に優先度をつけて対応することが大切です。

具体的な要因を分析する際は、ぜひ次項で紹介するチェックリストを活用してください。

検索順位が下がったときの20のチェックリスト

検索順位が落ちた原因を明らかにするためには、影響するポイントを1つずつ確認する必要があります。以下に示すチェックリストを活用して、総点検を実施しましょう。

Googleからアップデート情報が公表されていないか

検索順位が急に下がった場合、まず確認すべきはGoogleのアルゴリズムアップデートです。特に、年に2〜4回実施される「コアアップデート」は、検索結果全体に大きな影響を与えます。

通常、Googleは公式X(旧Twitter)などでコアアップデートの事前告知を行います。突然実施されるわけではありませんが、告知後2〜3日で順位変動が起こる場合もあるため、常に最新情報を確認することが大切です。

自社サイトに変化がないのに順位が下がった場合は、まずアップデートの影響を疑いましょう。アップデートの傾向を分析すれば、今後の対策方針も立てやすくなります。

記事の質は低くないか

記事の質が低いと、検索順位の維持は難しくなります。たとえば、記事の内容が薄かったり、ほかのサイトのコピーに近い構成だったりすると、Googleから「価値が低い」と判断されることがあります。

読者の疑問に具体的かつ丁寧に答える内容になっているか、見出しや構成に一貫性があるかを確認しましょう。また、事例や図解などの挿入も有効です。

さらに、専門性やオリジナリティの有無も評価基準となるため、自社だからこそ書ける視点を盛り込む工夫が大切です。

参考記事:良質なWebライティングのための12のコツ|基本構成と3つの注意点も解説

コンテンツが重複していないか

Googleは同じような内容を複数ページにまたがって公開していると、どれを評価すべきか判断できなくなります。その結果、全体の評価が下がるケースがあります。特に同じテーマの記事が多い場合は、内容の整理・統合が必要です。他サイトとの文章の一致も、意図しなくても重複とみなされることがあるため注意しましょう。

引用のしすぎやテンプレ化した説明が原因となる場合もあります。ツールを活用して定期的にチェックしましょう。

重要なキーワードを含むタイトル・見出しを変更していないか

記事のリライトや構成改善の際に、タイトルや見出しから重要なキーワードを外してしまうと、検索エンジンに正しく意図が伝わらず、評価が下がることがあります。特にSEO上で大きな影響を与えるものがタイトルであり、キーワードが冒頭に入っているかどうかも重要です。

変更履歴を残しておき、どの変更が影響しているのかを分析できるようにしましょう。順位下落後は、変更前に戻してみることで改善するケースもあります。

ユーザーの検索意図は変化していないか

検索キーワードに対するユーザーの求める情報は、時とともに変化します。たとえば、数年前は「基礎知識」が求められていたテーマでも、現在は「活用例」や「応用方法」が求められるようになっている可能性があります。Googleのサジェストや関連ワードを参考に、検索意図を把握し直しましょう。

検索意図に合っていない記事は、いくら質が高くても評価されにくくなります。競合上位記事の構成も参考にして見直すと効果的です。

ページがインデックスから外れていないか

検索結果にページが表示されない場合、そのページがGoogleにインデックスされていない可能性があります。サーチコンソールの「URL検査」でステータスを確認し、未登録であればインデックス登録のリクエストを行いましょう。

原因としては、クロールエラーやrobots.txtの設定ミス、ページの品質低下などが考えられます。更新頻度が極端に低い場合も対象になることがあるため、情報の新鮮さも維持する必要があります。

参考記事:robots.txtとは?意味から設定方法まで詳しく解説

noindexタグを正しく設定できているか

「noindex」タグは、Googleにそのページをインデックスさせないよう伝えるものですが、意図せず付けられていると検索順位がつかなくなります。CMSやプラグイン、テーマファイルの設定ミスが原因で自動的に付与されてしまうこともあります。

特に、公開時やサイトリニューアル時に多く見られるミスです。HTMLソースを確認し、必要なページにnoindexが設定されていないかをチェックしましょう。設定変更後はインデックスの再リクエストも忘れずに行ってください。

参考記事:noindexタグでSEO対策|設定する6つのケースと注意点を解説

robots.txtでクロールを弾いていないか

robots.txtの設定に誤りがあると、Googleのクローラーが必要なページにアクセスできず、インデックスから除外されることがあります。

たとえば、robots.txtに「Disallow: /」という記述があると、サイト全体やページ単位でクロールがブロックされるので注意が必要です。その結果、インデックスから除外されたり、検索結果に表示されなくなったりする恐れがあります。

ぐサーチコンソールのrobots.txtテスターで設定を確認し、問題があれば早急に修正しましょう。

こうした技術的なミスはSEOに大きな影響を与えるため、見落としがないか定期的にチェックする必要があります。

被リンクが急激に減少していないか

短期間で被リンク数が減少すると、Googleからページの信頼性が下がったと判断される可能性があります。リンク元のサイトが閉鎖されたり、リンクが削除されたりした場合に起こりやすい現象です。

また、過去に獲得した低品質なリンクが、Googleのアルゴリズムによって無効化されることによっても被リンク数は減少します。

被リンクの変動をモニタリングし、減少が見られた場合は新たなリンク獲得を検討しましょう。コンテンツの更新や情報の拡充、SNSや外部メディアでの発信など、自然なリンクを得るための工夫が必要です。さらに、リンク元との継続的な関係構築を意識すれば、リンクの維持・安定化にもつながります。

参考記事:被リンクとは?SEOにおける効果や種類、代表的な獲得方法、確認方法なども解説

悪質なサイトから被リンクを受けていないか

スパムサイトなどからの被リンクが増えると、Googleから不自然なリンクと判断され、検索順位に悪影響を与えることがあります。Googleサーチコンソールや外部ツールでリンク元を定期的にチェックし、必要に応じてリンク否認ツールを使って対処しましょう。

否認作業は慎重に行い、サイト全体の健全性を保つよう努めることが大切です。

内部リンクの構造を変えていないか

内部リンクは、Googleがページの重要度やサイト構造を把握する手がかりです。そのため、内部リンクの構造を大幅に変更すると、クローラーがページの関係性をうまく理解できず、検索順位が下がることがあります。

特に、上位表示されていたページへの内部リンクが減ったり、重要なページが深い階層に埋もれたりすると、検索エンジンに評価が伝わりにくくなります。リニューアルや記事整理を行った際は、変更前後で内部リンクがどう変わったかを確認しましょう。

また、SEOにおいては、ユーザーが目的の情報へたどり着きやすい導線設計も重要です。階層構造やパンくずリストの活用なども含めて、定期的な見直しをおすすめします。

参考記事:内部リンク最適化でSEO効果を最大化!検索順位向上の具体策と成功事例

記事を大幅に減らしていないか

サイト内の記事を一度に多く削除すると、情報量や専門性が薄れ、検索エンジンからの評価が下がる恐れがあります。特に、過去にアクセスが多かった記事や被リンクを得ていたページを消してしまうと、順位に悪影響を与える可能性があります。

もちろん、古くて質の低い記事を整理すること自体は問題ありませんが、その前にアクセス解析やサーチコンソールで各記事の役割を確認し、削除ではなくリライトや統合といった形で価値を維持する方法を検討しましょう。

不要な記事を減らす際は、サイト全体の品質を損なわないよう注意が必要です。

ページエクスペリエンスが低下していないか

ページエクスペリエンスとは、ユーザーがページを閲覧するときに感じる使いやすさや快適さを指します。Googleは表示速度、モバイル対応、HTTPSの有無、視覚の安定性などを評価指標としており、これらが低下すると検索順位にも悪影響が出ることがあります。

特に「コアウェブバイタル」と呼ばれる指標が重視されており、LCP(読み込み時間)・FID(インタラクティブ性)・CLS(視覚的安定性)の値が基準を満たしているか確認することが大切です。たとえばページの表示速度が遅かったり、スマートフォンで見づらかったりすると、ユーザーの離脱を招きやすくSEO的にも不利になります。

PageSpeed InsightsやSearch Consoleを活用して定期的に診断し、必要な改善を進めましょう。ユーザーにとって快適なサイト運営こそが、検索順位を安定させる鍵です。

過剰なSEO対策をしていないか

SEO対策はあくまで適切に行う必要があり、やりすぎは逆効果です。たとえば、キーワードを不自然に詰め込んだり、大量の低品質な被リンクを集めたりすると、Googleにスパムとみなされる恐れがあります。

また、自動生成されたページや、意味のないコンテンツが多い場合も評価が下がる原因です。順位が下がったと感じたら、過去の施策を振り返り、ガイドラインに沿っているか確認しましょう。自然かつ誠実な対応が大切です。

Googleからペナルティを受けていないか

Googleのガイドラインに違反した場合、手動または自動でペナルティを受けることがあり、検索順位が大幅に下がる原因になります。代表的な違反例としては、リンクの購入、コピーコンテンツの大量使用、隠しテキストやリダイレクトの悪用などがあります。

手動ペナルティはGoogleサーチコンソールの「手動による対策」から通知を確認できますが、アルゴリズムによるペナルティは通知がなく、順位やインデックス数の急な変化で気づくケースが多いでしょう。違反が疑われる場合は、問題を洗い出し、修正したうえで再審査リクエストを送ると、回復の可能性があります。

普段からガイドラインに沿った運営を心がけ、過剰なSEOを避けることが予防につながります。

競合サイトの記事の品質が向上していないか

検索順位は相対評価で決まるため、自社サイトに変化がなくても、競合がより質の高い記事を公開すると順位が下がることがあります。特に、検索意図に合った構成や最新の情報を盛り込んだ記事はGoogleに高く評価されます。

自社の記事が古くなっていたり、情報が浅かったりする場合は、競合と比較しながらリライトを行うことが効果的です。定期的な見直しが、順位の維持には欠かせません。

競合サイトの被リンクが増加していないか

競合サイトが信頼性の高いサイトから多くの被リンクを獲得していると、検索順位で自社が不利になる可能性があります。特に公的機関や有名メディアからのリンクは評価が高くなりがちです。

自社に問題が見つからない場合は、Ahrefsなどのツールで競合の被リンク状況を確認してみましょう。被リンクの質と数を把握し、自社でも自然なリンク獲得を目指す対策が必要です。

強い競合サイトが参入してきていないか

新たに強力な競合サイトが登場し、それまで上位にいた自社ページが順位を押し下げられた可能性もあるでしょう。

特に、大手メディアや専門性の高いWebサイトは権威性や信頼性が高く、Googleから評価されやすいとされています。このような競合サイトが現れると、コンテンツの質にそれほど差がなくても、検索順位が下がることがあります。

定期的に検索結果を確認し、新たな競合の動向を把握することが重要です。その上で、自社の強みを生かした差別化やリライトを行いましょう。

ドメイン変更時に301リダイレクトを行っているか

ドメインを変更した際に、旧URLから新URLへ適切に301リダイレクトを設定しないと、これまで蓄積してきたSEO評価が引き継がれず、検索順位が大きく下がる可能性があります。

特に、主要なページや被リンクを受けていたページがリダイレクトされていないと、Googleは新しいサイトを別物と認識し、再評価の対象としてしまいます。変更前にリダイレクト計画を立て、全ての重要ページを確実に新URLへ誘導するようにしましょう。

リダイレクト漏れがないかはSearch Consoleやクロールツールで確認できます。さらに、変更後もXMLサイトマップの更新や内部リンクの見直しを行うことで、よりスムーズに評価の引き継ぎができます。

Googleの不具合は起きていないか

まれに、Googleの検索エンジン側で技術的な不具合が発生し、順位が急激に下がるケースがあります。こうした不具合は、Google公式のSNSやWebマスター向けブログで発表されることがあるため、定期的に情報をチェックしましょう。

特に、自社以外にも複数のページの順位が短期間で大幅変動した場合は、不具合の可能性が疑われます。Google側の不具合が確認できたら、検索順位が下がっていても慌てず、しばらく様子を見てみましょう。

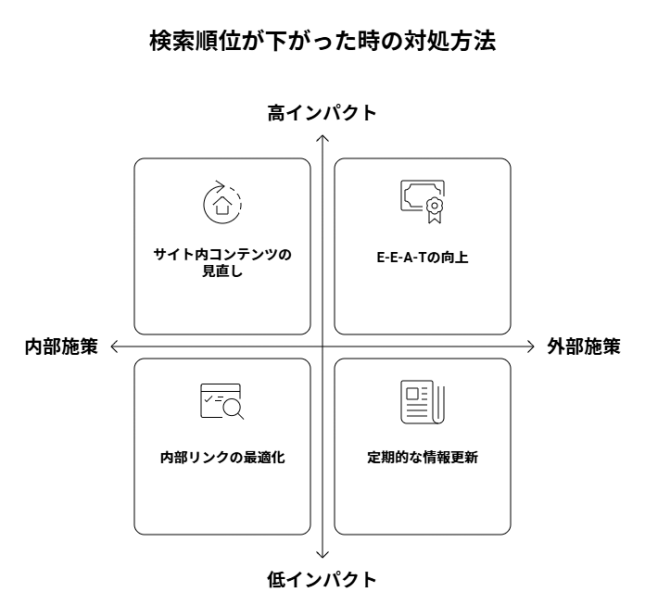

検索順位が下がったときの対処方法

順位が下がったことが確認できたら、落ち着いて対策を講じることが大切です。原因に応じて適切な対応を行えば、順位を回復させる可能性は十分にあります。

ここからは、おもな対処方法を解説します。

サイト内コンテンツを見直す

検索順位が下がったときは、まず既存コンテンツの質を見直しましょう。古くなった情報を更新したり、ユーザーの検索意図に合っているかを再確認することで、評価の改善につながる可能性があります。

また、文章構成や見出し、キーワードの配置などチェックし、読みやすさや有用性を意識して修正することも重要です。ユーザーに対して価値のある情報を提供することが、検索順位を回復させる第一歩となります。

内部施策を強化する

検索順位が下がった際はコンテンツを見直すだけでなく、内部施策を強化することも重要です。たとえば、サイト全体の構造を見直してユーザーが迷わず情報にたどり着けるようにしたり、パンくずリストの設置やサイトマップの最適化を行うことはSEO評価の向上に効果的です。

また、内部リンクを適切に張り巡らせることで、検索エンジンがページ同士の関係性を理解しやすくなります。HTMLの見出しタグ(h1〜h3など)やalt属性の適切な使用、モバイル対応や表示速度の改善も内部施策の一部です。

これらを総合的に見直し、ユーザーと検索エンジンの両方にとってわかりやすいサイトづくりを目指すことで、順位の回復や安定につながります。

E-E-A-Tを高める

E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったGoogleの評価基準です。検索順位を上げるには、これらの要素を意識したサイト運営が欠かせません。

具体的には、著者情報を明記し、専門的な内容の根拠を示して説明することで、情報の信頼性を高めることができます。また、外部からの被リンクや、SNS・メディアでの言及もE-E-A-Tを高める要素となります。

信頼できる情報を継続的に発信し、ユーザーと検索エンジンの両方から評価されるサイトを目指しましょう。

参考記事:E-E-A-T(旧E-A-T)とは?重要視される背景と評価を高める12の対策

定期的にサイトを更新する

サイトに古い情報が掲載されたままだと、ユーザーからの信頼を失うだけでなく、検索エンジンからの評価も下がりやすくなります。既存記事を定期的に見直し、最新の情報にアップデートすることが大切です。

特に、検索ボリュームの多いキーワードを含む記事やアクセス数の多いページから優先的に更新することで、全体の評価向上が期待できます。更新頻度が低いと「放置されたサイト」と判断されるリスクもあるため、継続的な改善が重要です。

検索順位が下がった記事をリライトする際の注意点

検索順位が下がった記事をリライトする際には、むやみな書き換えではなく、戦略的な修正が求められます。ここでは、リライト時に意識しておきたいポイントを解説します。

優先順位の高い記事を見極める

検索順位を効率的に回復させるためには、影響の大きな記事から見直すことが大切です。そのため、まずはGoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールを使って、アクセス数やコンバージョンに貢献しているページを特定しましょう。

特に、流入が多かったページの検索順位が下がっている場合は、早急にリライトや改善を図る必要があります。全記事を一度に見直すのは大変なので、優先順位をつけて対応することで、効果的に順位を取り戻すことが可能になります。

内容の削除は慎重に判断する

リライト時は、不要な情報を削除する場合もあります。しかし、過去に評価されていた情報を消してしまうと、順位のさらなる低下を招くリスクがあるため注意が必要です。

まずは削除ではなく、加筆や整理によって情報の質を高める方法を検討しましょう。

元記事の内容を変更しすぎない

リライトで記事の内容を大きく変えすぎると、Googleが別の記事と判断し、過去に得ていた評価がリセットされる可能性があります。特に、構成や見出し、本文の流れを大幅に変更する場合は注意が必要です。

情報の更新や表現の改善は有効ですが、記事の主旨やキーワードの意図を保ちながら、必要最低限の修正にとどめると安全です。変えるべき点と残すべき点を見極めることが、順位回復への近道になります。

検索順位が下がったときはSEOコンサルティングサービスもおすすめ

自力で対応しても順位が戻らない場合は、SEOコンサルティングサービスの利用もおすすめです。経験豊富な専門家が、原因の特定から改善施策の提案、実行支援までを行うため、対応の精度やスピードが格段に上がります。

また、社内にノウハウがない企業にとっては、長期的な戦略立案の支援を受けられる点でも有効です。コストはかかりますが、リスクを減らしつつ効果的に順位を回復したい場合にはぜひ検討してみましょう。

まとめ

検索順位が下がる原因は、Googleのアルゴリズムや自社サイト・競合サイトのコンテンツなど多岐にわたります。まずは焦らず、今回紹介したようなチェックポイントを参照しながら、原因を特定することが大切です。原因が明らかになれば、それに応じて適切な改善策を取れるようになります。

検索順位を回復させる方法としては、コンテンツの見直しや内部施策の強化、E-E-A-Tの向上などが有効です。

自力での対応が難しいと感じたら、専門家の手を借りることもひとつの手段です。正しい知識と方法で対応すれば、検索順位の回復は決して不可能ではありません。

SEOコンサルティングサービスをお探しなら、株式会社WACULが提供する「SEOコンサルティング」をぜひご検討ください。

AIアナリストSEOは、内部施策から記事制作までワンストップでご依頼いただけるSEOコンサルティングサービスです。4万サイト以上の分析に基づくノウハウを生かし、貴社のSEO対策を一気通貫でサポートします。

少しでもご興味がございましたら、まずは以下のページからサービス資料(無料)をご請求ください。

この記事を書いた人

株式会社WACUL

株式会社WACUL(ワカル)は、「Webサイト分析をシンプルに」というビジョンのもと、簡単にWebサイト改善の方針を手にすることができる世の中を実現します。

この記事を書いた人

株式会社WACUL