SHARE 0

SHARE 0

SEOとは?2024年最新トレンドと基本のSEO対策を解説

SEO |

こんにちは。SEO支援サービス「AIアナリストSEO(オールインワンSEOサービス)」ライターチームです。

SEOとは、ユーザーが検索した意図に適したコンテンツを提供することで、検索エンジンより高い評価を受け、検索上位を目指す施策のことです。

この記事では、SEO対策を実施して、自社サイトへの流入数を上げたいと考えるマーケティング担当者に向けて、SEOの基本と施策を解説します。SEOを改善したい人は、参考にしてください。

目次

- SEOとは

- SEO対策の種類

- 内部対策(テクニカルSEO)の施策一覧

- コンテンツSEO実施のポイント

- 外部対策の施策一覧

- GoogleのSEO検索順位が決まる仕組み

- SEOを行う上で最も重要なこと

- SEO対策を行う上で把握すべきGoogleの考え方

- すぐに実施できる効果的なSEO対策とは

- SEO対策に必要なツール

- SEO対策でするべきではないこと

- SEOってどれくらい費用がかかるの?

- 【2024年】最新のSEO動向

- まとめ

SEOとは

SEOは「Search Engine Optimization」の頭文字を合わせた言葉で、日本語では「検索エンジン最適化」と呼ばれています。ユーザーに情報を正確に伝えるためには、サイトの内容を検索エンジンに理解・評価してもらえるように、最適化する必要があります。

SEOの施策への取り組みにより、検索順位が向上すると、多くのユーザーの目に触れる機会が増えて、多くのトラフィックを獲得できることが期待されます。

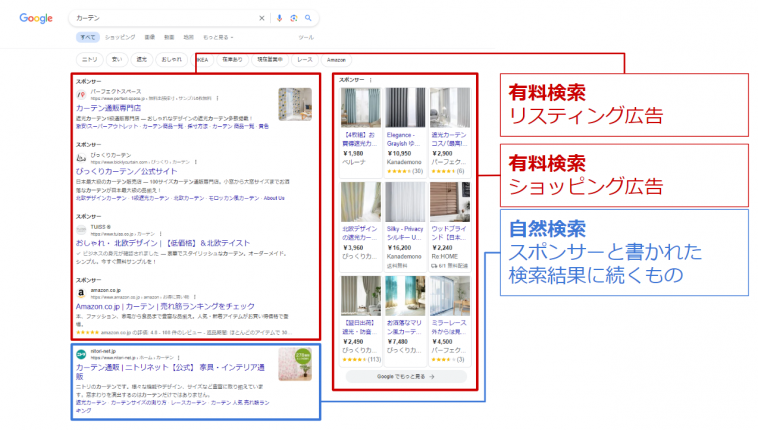

自然検索と有料検索の違い

Googleをはじめとした検索エンジンからのサイト流入には、自然検索(オーガニック検索)と有料検索(リスティング広告)があります。SEOは、自然検索で上位表示させるための取り組みです。

自然検索は、有料検索よりも下に表示されますが、広告よりSEOで上位表示されたWebサイトの方が、クリック率が高い傾向にあります。そのため、SEOはユーザーにクリックしてもらうために重要です。

ユーザーにとって価値あるコンテンツとは?

SEOの根本は、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供することです。ユーザーの検索意図に対応しているもの、学びや発見などのユーザー体験を提供することが重要です。価値あるコンテンツの例は、以下のとおりです。

SEOのメリット

SEOを意識してコンテンツを作成することは、コスト削減や利益向上など、さまざまなメリットがあります。ここでは、SEOのメリットを6つに分けて解説します。

集客コストを削減できる

SEO対策で自然検索から自社サイトを訪れるユーザーが増えるため、コストをかけずに集客効果を得られるメリットにつながります。広告にも集客効果がありますが、コストが必要です。たとえば、リスティング広告は、クリックされるごとに料金が加算されるため、競合が多くなるほどコストがかさみます。SEO対策は、コンテンツ作成のコストはかかりますが、集客のコストは不要です。

検索結果の順位で上位に表示され、流入が増える

SEO対策には、Googleをはじめとする検索エンジンに評価されて、検索上位になる効果も期待できます。これにより、多くの人の目に触れることとなり、流入数やコンバージョン数の増加につながります。検索結果から訪れたユーザーは、購買意欲がある可能性が高いためです。

また、購入やサービス利用を目的としない場合でも、コンテンツに触れてもらうことで、購買意欲が育つと考えられます。

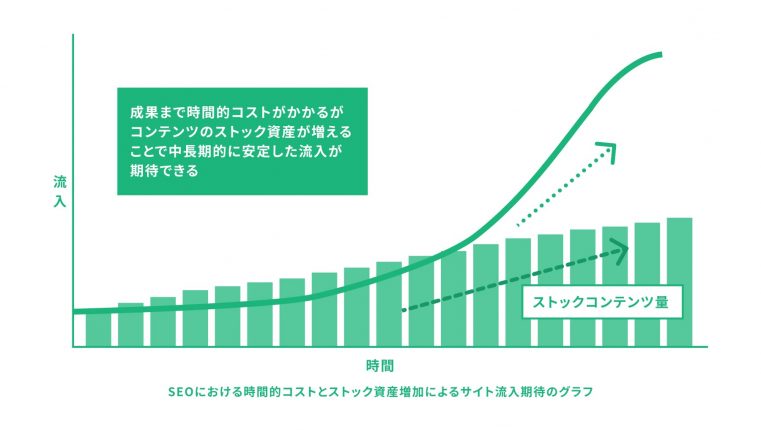

コンテンツ資産を蓄積できる

コンテンツ資産は、作成したコンテンツが長期間にわたり安定して、価値を生み出し続けることです。資産として良質なコンテンツは、半永久的にインターネット上に残ります。良質なコンテンツを作成しておけば、追加コストをかけずに、集客やコンバージョンにつなげられます。また、良質なコンテンツを発信するサイトとして、検索エンジンからの評価も上がることが見込まれるでしょう。

長期的な集客効果が期待でき、将来的なコスト削減につながる

SEO対策で上位表示を獲得することで、潜在的なニーズを持つユーザーに訴求できます。そのため、コストをかけずに、中長期的に安定した集客が期待できるでしょう。SEO対策により、ユーザーが繰り返し自社のコンテンツに触れるようになります。これにより、信頼度が増し、潜在顧客は、「価値のあるコンテンツである」と判断してくれるためです。

高いブランディング効果を得られる

現状の検索エンジンは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)評価基準にのっとり、サイトを評価しています。E-E-A-T評価基準とは、経験に基づく信頼性の高いサイトを評価する基準のことです。ユーザーは、検索上位に表示されたサイトに高い信頼を置く傾向にあります。

SEO対策により、ブランド名や自社のサイト名などが広く知られることで、認知度が向上する効果が期待でき、長期的なブランド価値の構築が可能です。自社の商品やサービスがユーザーに広く認知されて信頼してもらうことが、集客につながります。

地域特化型の集客ができる

ビジネスの種類によっては、ローカルSEO対策により地域ブランディングが期待できます。地域のニーズに特化したユーザーを集客するために、Googleビジネスプロフィールを併用しましょう。Google検索やGoogleマップの上位に自社情報を表示できれば、来店や認知につながります。

ローカルSEOは、成果が得られるまでにある程度の時間がかかるため、長期的な対策が必要です。ただし、競合が少ないため、上位に表示されやすい、集客につながりやすいといったメリットがあります。

SEOのデメリット

SEOはさまざまな効果が期待できますが、よい面ばかりではありません。SEOのデメリットを2つに分けて解説します。

成果が出るまでの時間がかかる

SEOには、即効性がありません。一般的に3〜6か月程度はかかるため、短期的な効果を望むコンテンツには不向きです。効果が出るまでに時間を要する理由は、Googleのアルゴリズムと呼ばれる検索順位を決定する仕組みが影響しているためです。立ち上げたばかりのホームページは情報量が少ないため、さらに時間がかかる傾向があります。

コストと労力が必要である

検索エンジンで上位表示されるサイトを維持するためには、時間と労力が半永久的にかかります。検索順位は、競合サイトの台頭やアルゴリズムの変更などにより、入れ替わるためです。競合が激しいジャンルのキーワードでは、上位表示に必要な努力やコストが大きくなる傾向です。

SEO対策の種類

SEO対策を実施することで、検索エンジンからの高い評価につながったり、上位表示されたりします。多くのユーザーの目に触れることになり、流入数にも影響を与えるでしょう。SEO対策の種類は、内部対策、コンテンツSEO、外部対策に分かれます。

内部対策

内部対策は、サイト内のコンテンツを対象とした施策です。検索エンジンからのコンテンツの関連性と品質を評価されることによる検索ランキングの向上を目的とした取り組みです。

コンテンツSEO

コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に沿った明確な回答を提供する高品質なコンテンツを作成することを目的とした取り組みです。これにより、検索エンジンの評価や流入数の向上を目指します。

外部対策

外部対策は、外部サイトからのリンクやSNS上でのシェアによりSEO評価を高める施策です。クロールを促したり、第三者からの評価を得たりすることで、サイトの信頼性と権威性を高められます。

内部対策(テクニカルSEO)の施策一覧

内部対策の施策を6つピックアップし、解説します。

構造化マークアップ

構造化マークアップで適切にインデックスすることで、検索エンジンの正確な理解につながります。構造化データのマークアップとは、情報を構造化してGoogleに伝えることです。構造化データは、定められたフォーマットに従って意味を付加したデータを意味します。

HTMLでタイトルや見出しなど、コンテンツを構成する要素に「タグ」という目印をつけることで、コンピューターがコンテンツを正しく認識できるようになります。

クロールの最適化

Googleのクローラーがサイトを巡回し、コンテンツを読み取ることでサイトの検索順位や評価が決まります。クローラーがサイトをどれだけ巡回しやすいかをクローラビリティといいます。クロールの最適化とは、クローラビリティを改善することです。クロール最適化の施策には、以下のものがあります。

サイト構造の最適化

サイト構造とは、サイト全体の設計書のことです。Googleがスムーズにクロールできるサイト構造の調整が重要です。検索エンジンから評価されるために、ユーザーファーストのサイト構造を意識することが大切です。

Googleは、サイト内のリンク階層をシンプルにするように推し進めています。サイト上のすべてのページには、リンクから到達できるようにしましょう。2クリック以内で、すべてのページに移動できるリンク構造が、求められています。それ以上のリンクが必要なページは、重要ではないと判断されてしまうためです。関連ページのリンクを、適宜追加することも重要です。

サイトスピードの向上

サイトを訪れたユーザーに、快適な体験を提供することも大切です。ユーザーにストレスを与えないためにも、3秒以内にサイトが表示されるスピード感を意識しましょう。これにより、離脱率の低下やコンバージョン率の向上など、多くのメリットが得られます。

ユーザーエクスペリエンスの改善

SEOの内部対策とユーザーエクスペリエンス(UX)は、密接に影響しています。良質なユーザーエクスペリエンスは、SEOの評価を高めますが、劣悪なユーザーエクスペリエンスはSEOの評価を下げかねません。ユーザーエクスペリエンスの改善には、以下のものがあります。

https(SSL化)の最適化

https(SSL化)化されたサイトは、検索結果において優遇される傾向にあります。検索エンジンは安全なサイトを推奨しているためです。SSLは、訪問者のブラウザとサーバー間のデータ通信を暗号化する技術です。SSL証明書を導入し、https(SSL化)を実施することで、サイト訪問者に安全な環境を提供し、信頼性を向上させられます。

SSL証明書は、サイトの運営者の実在を確認し、ブラウザとサイト間で通信データの暗号化を行うための証明書です。暗号化されるデータには、以下のものがあります。

コンテンツSEO実施のポイント

コンテンツSEOを実施する場合、キーワードの選定や構成案の作成などを意識しましょう。ここでは、5つのポイントについて解説します。

キーワードの選定

サイトやコンテンツ内で対策するキーワードを選びましょう。ユーザーの検索意図やコンバージョンの確率はキーワードによって変わるため、キーワード選定が重要です。流入とCVが期待でき、かつ上位表示される見込みもあるキーワードを選べなければ、成果は期待できません。

検索意図を満たす構成案の作成

記事構成は、コンバージョンに多大な影響を与えます。記事構成は文章の骨組みとなる設計図です。構成を作成してから記事を書くことで、記事を書く目的や目指したいゴールからずれにくくなるメリットがあります。読者が知りたい順番で、過不足なく情報を記載することが重要です。そのためには、以下の点を意識しましょう。

一次情報、独自データ等のオリジナリティ性

独自性の高いコンテンツは、検索エンジンからの評価も高くなりやすい傾向にあります。一次情報を活用することで、コンテンツの独自性が向上します。また、競合サイトとの差別化が図れるだけでなく、ユーザーにとっても新鮮で価値のある情報を提供できるため、ユーザーの興味も引きつけられるでしょう。

自社の独自調査やアンケートで得たデータ、専門家や本の著者が書くインタビュー記事など、オリジナリティ性を高めましょう。

定期的なリライトの実施

SEOにおけるリライトとは、すでに作成してサイトに公開した記事を、Googleやユーザーから評価される満足度の高い記事にするために、内容を修正することです。記事の検索順位や流入キーワードを定期的に確認し、リライトを実施することが重要です。

関連コンテンツ・ページの追加

関連コンテンツ・ページを追加すると、サイト全体の順位が高まります。関連性が高いページやコンテンツ同士がリンクでつながれていると、ページ同士の関連性がGoogleに伝わります。評価の高いページパワーが低いページにも流れて、相乗効果が発生するためです。

外部対策の施策一覧

外部対策には、3つの施策が重要です。それぞれについて、解説します。

質の高い被リンクの獲得

被リンクとは、外部サイトから自サイトへ向けられたリンクのことです。質の高い被リンクとは、ドメインパワーが高いサイトや著名なサイト、関連性の高いサイト、内容が密接に関連しているサイトなどからのリンクです。

外部リンクは、サイトの信頼性や権威性を示す指標です。検索エンジンは、Webページの評価において、被リンクの質とその数を重視しています。ページに質の高い被リンクが増えることで、検索エンジンからの評価が高まります。

サイテーションの獲得

サイテーションとは、リンクを伴わない自社情報や商品サービスに対して言及することで、SEO効果があるとされています。特定のブランドやビジネスの名前、住所、電話番号など、リンクを含まない場合が多いものの、検索エンジンに、サイトの信頼性や権威性を示せるためです。ローカル検索ではサイテーションを加味して、順位を決定しています。

SNSの活用

SNSの使用率が高い現代において、SNSを活用することは重要です。SNSでの拡散によって、自然に被リンクやサイテーションを増やすことで、結果的に外部サイトからの被リンクや言及の機会が増えるためです。自社のターゲットユーザーが多数利用しているSNSを活用すると、フォロワーも獲得しやすいでしょう。ブランディングの効果も期待できます。

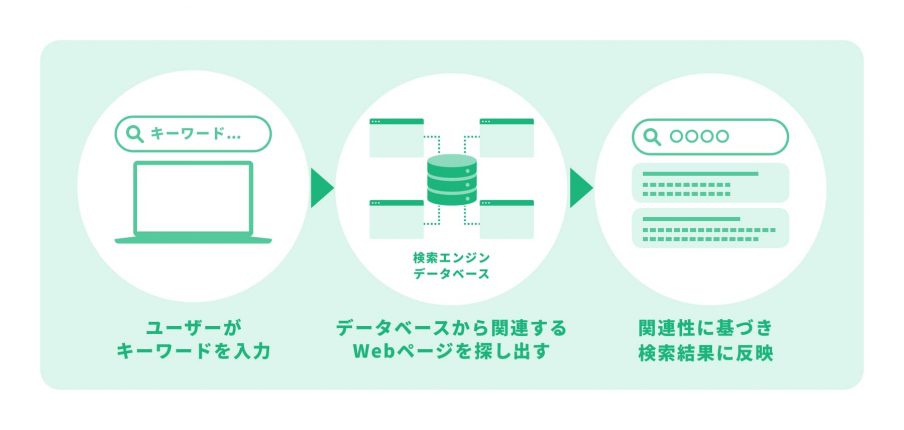

GoogleのSEO検索順位が決まる仕組み

Googleの検索順位の決定プロセスは、クロール・インデックス・ランキング・検索アルゴリズムのステップで決定します。それぞれの仕組みについて解説します。

クロール

クロールとは、Googlebotと呼ばれるクローラーがWebページを訪れ、ページに含まれるテキスト情報を読み取ることを指します。インターネット上のサイトや画像、動画、テキストファイルなどのデータを収集するプログラムを指します。

クローラーにとってのサイトへのアクセス、周回のしやすさのことを「クローラビリティ」といいます。クローラビリティが高く、クローラーが把握しやすいサイト構造やコンテンツは高く評価される傾向にあります。

インデックス

クロールされたページ情報は、クローラーがページ情報を、Googleのデータベースにインデックスします。これにより、検索可能な状態になります。検索エンジンのデータベースにインデックスされていなければ、そもそも検索結果に表示されません。

ランキング

SEOランキングとは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワードを検索したときに表示されるWebページの順番のことです。ランキングは、Googleの検索アルゴリズムによって決まりますが、検索している場所やデバイス、ユーザーのデータ、日付によって結果が異なります。同じキーワードだからといって、検索順位が同じになるとは限りません。

検索アルゴリズムによるランキングの決定

クローラーが、ページ情報をGoogleのデータベースにインデックスした後、Googleは、各ページを200項目以上の基準で評価し、キーワードごとにページのランキングを決めます。ランキングを決める要素は、検索意図・コンテンツの関連性、ユーザビリティ、コンテンツ品質の指標です。

検索アルゴリズムを構成する要素は、以下の5つです。

SEOを行う上で最も重要なこと

SEOを実施する際は、検索ユーザーに高品質なコンテンツを提供しながら、検索エンジンにも内容を正確に伝える必要があります。検索エンジンが理解しやすい文章・記述が、ユーザーにとっても読みやすく、理解しやすいコンテンツになりうるためです。ユーザーのニーズに合った良質なコンテンツを継続的に提供できなければ、検索エンジンからの評価につながりません。

SEO対策を行う上で把握すべきGoogleの考え方

SEO対策について、Googleは公式で考え方や基本について公表しています。ここでは、把握すべきGoogleの考え方を解説します。

Googleが掲げる10の事実

Googleが掲げる10の事実は、Googleの経営理念に通じます。この10の真実は、Googleの検索エンジンがどのような仕組みとなっているか、SEO対策の本質の理解にもつながります。Googleが掲げる10の事実は以下のとおりです。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる

- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番

- 遅いより速いほうがいい

- ウェブ上の民主主義は機能する

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる

- 世の中にはまだまだ情報があふれている

- 情報のニーズはすべての国境を越える

- スーツを着なくても真剣に仕事はできる

- 「すばらしい」では足りない

Google検索の基本事項

Google検索の基本事項(旧:ウェブマスター向けガイドライン)は、Google検索の基本事項に変更されました。Google検索の基本事項は、Googleがサイトの運営者向けに公開しているガイドラインです。Googleの検索結果で上位表示されるための、重要な要素を提示しています。

※引用:Google 検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)

検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド

検索エンジン最適化スターターガイドは、Google検索でのWebコンテンツの表示や掲載順位を改善するための基本的な技法が書かれた、Google公式のガイドラインです。検索エンジン最適化スターターガイドは、定期的に内容が更新されています。記載されている技法の例は、以下のとおりです。

Google検索品質評価ガイドライン

Google検索品質評価ガイドラインは、Googleの検索結果の質を人の力で評価するための指標を定めた文書で、外部の評価者向けに作成されています。170ページにわたる全文英語の資料で、要点を押さえてコンテンツを作成すれば、SEOの効果が期待できます。SEOでの重要な要素は、以下の3つです。

※引用:検索評価ガイドライン(英語)

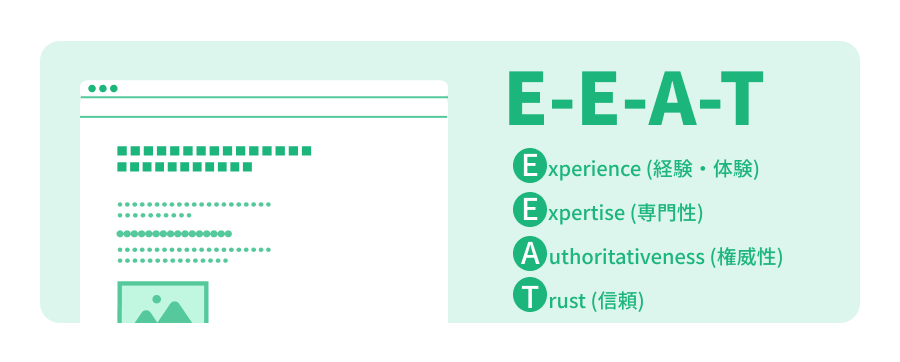

E-E-A-T

E-E-A-Tとは、Googleがサイトの品質を評価する基準で、4つの要素があります。ここでは、それぞれについて解説します。

Experience(経験)

Experience(経験)は、コンテンツ作成者が持つトピックの必要な実体験や人生経験の量です。コンテンツの内容やトピックが、実体験や経験に基づいているかどうかは、Googleからの評価基準の1つです。実際に経験や体験をもとにした情報は、ユーザーにとっても価値ある有益な情報となり得ます。

Expertise(専門性)

Expertise(専門性)は、コンテンツ作成者が持つトピックの必要な知識や技術の量です。コンテンツの内容が詳しく専門的であり、ユーザーにとって価値のある情報であるかどうかが、Googleの評価に影響を与えます。専門性があるコンテンツの例は、以下のとおりです。

Authoritativeness(権威性)

Authoritativeness(権威性)は、コンテンツ制作者やWebサイトが持つトピックの有力な情報源としての認知度です。認知度が高いコンテンツは、ユーザーからの信頼につながります。テーマを限定して構築することで、より専門性の評価を担保できます。権威性の基準は、以下のとおりです。

Trustworthiness(信頼性)

Trustworthiness(信頼性)は、「Trust(信頼)」と記載が変更になりました。Trust(信頼)は、ページの正確性や誠実性、安全性、信頼性の量です。信頼を築くためには、前述した経験、専門性、権威性がそれぞれ確保されていることが重要です。Trust(信頼)の基準は、以下のとおりです。

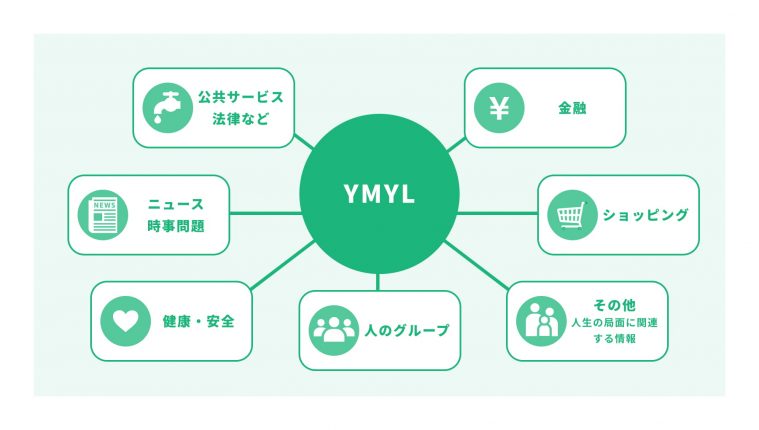

YMYL

YMYLとは、Your Money or Your Life(あなたのお金、あなたの生活)の頭文字をとったものです。Googleの検索品質評価ガイドラインで定義されている、人々の生活や人生に大きな影響を与える可能性があるコンテンツを指します。YMYLに該当しやすいジャンルは、大きく7つに分けられます。

モバイルファーストインデックス(MFI)

モバイルファーストインデックスは、Googleがサイトのインデックス登録や検索順位決定を行う際に、スマートフォンサイトを基準に評価する方針です。必要なコンテンツがモバイル向けページに存在しているか、モバイル向けページのaltにもテキストを記述しているかなどを確認します。パソコン向けページにしか存在しないコンテンツは、評価対象には含まれません。

すぐに実施できる効果的なSEO対策とは

SEO対策はさまざまなものがありますが、実施しやすいものから試すようにしましょう。ここでは、効果的なSEO対策のうち、実施のハードルが低いものを5つに分けて解説します。

タイトルタグ最適化

タイトルタグは、「ページのタイトル」を設定するタグです。ユーザーの検索意図など考慮してSEO対策したタイトルをつけることで、Googleから評価されて、検索順位が上がります。タイトルタグは、サイトへの訪問率・クリック率に影響を与えるためです。タイトルタグ最適化には、以下のものがあります。

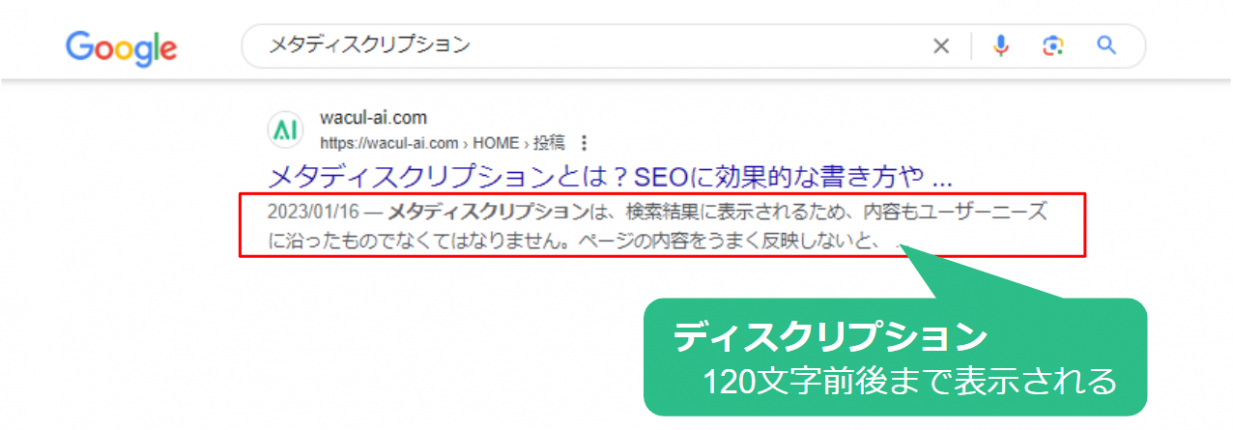

メタディスクリプションの最適化

メタディスクリプションとは、記事の概要を伝える100〜120文字程度の文章のことです。ユーザーに記事の内容をわかりやすく伝える目的があります。コンテンツをわかりやすく説明し、検索ユーザーからのクリック率を高めるような文章をメタディスクリプションにすることで、サイトへの流入数の増加につながります。

メタディスクリプションの最適化で、滞在時間が伸び、質の高いアクセスが増えるでしょう。関連性の高いキーワードをメタディスクリプションに入れることで、他のキーワードでも検索結果に表示されやすくなります。以下の点を意識して作成しましょう。

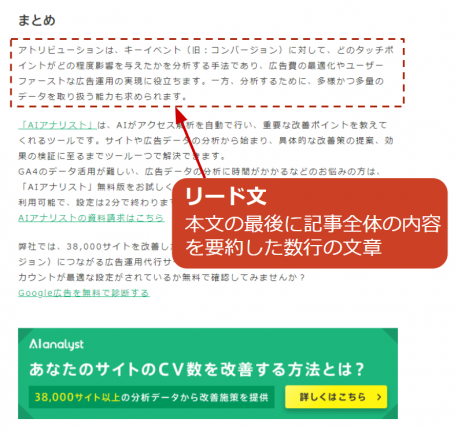

リード文・説明文の最適化

リード文は、本文に入るまえに概要をユーザーに伝える文章です。これにより、ユーザーの理解が深まります。導入文とも呼ばれます。説明文は、前述したディスクリプションのことです。リード文があることで、訪問者はスムーズに本文の内容に入っていけます。また、興味・関心を引いて、ページをスクロールさせる効果も期待できます。リード文、説明文は、以下を意識して作成しましょう。

情報を折り込み、記事を読み進めたいと思わせることが重要です。

内部リンクの設置

内部リンクは、自社サイト内のページ同士をつなぐリンクです。内部リンクを充実させることで、クローラーが巡回しやすくなります。また、関連度の高いページを内部リンクでつなぐと、リンク先のページの評価が上がります。必要な情報にアクセスしやすくなり、ユーザーの滞在時間が増えるため、内部リンクは整理しましょう。

評価が上がり、ユーザーの滞在時間が上がる内部リンクの貼り方は、以下のとおりです。

最新情報の追加

情報が少しずつ古くなっていくことは避けられません。リライトや最新情報の追加を通じて、ユーザーが求める情報を提供できます。順位が上がらない記事や下落してきた記事は、リライトをして、最新で有益な情報に更新しましょう。適度に更新されているコンテンツは、ユーザーからの信頼性も高い傾向にあります。

一方で、最終更新日が、現在より何年も前のサイトは、検索エンジンからの評価が下がります。

SEO対策に必要なツール

SEO対策には、Googleが提供しているツールを活用することをおすすめします。ここでは、2つのツールを紹介します。

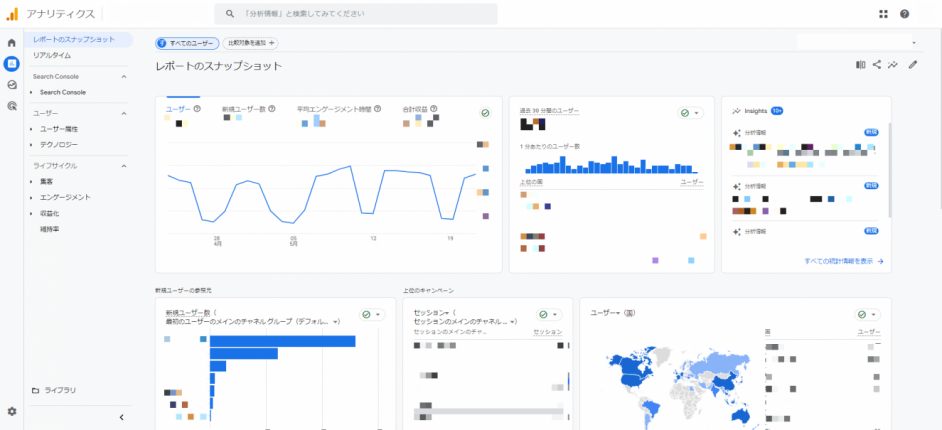

Google Analytics(Google アナリティクス)

Google Analytics(Google アナリティクス)は、Googleが提供する無料のアクセス解析ツールです。Webやアプリでの、ユーザー行動や属性などのデータを収集・分析することで、サイトの改善やマーケティングに役立てられます。トラッキングコードと呼ばれるタグを貼りつけると、サイトを訪れたユーザーの行動やアクションを計測できます。

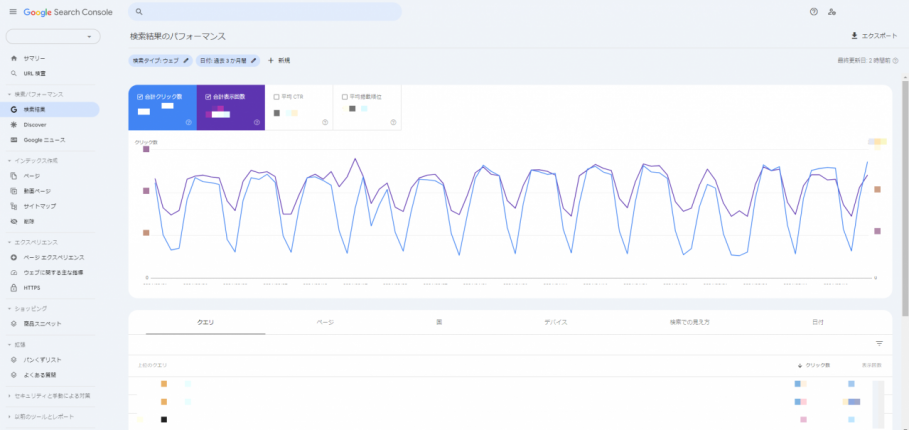

Google Search Console(Google サーチコンソール)

Google Search Console(Googleサーチコンソール)は、Googleが提供する、インターネット検索の分析ツールです。サイトの検索トラフィックや掲載順位を測定できるほか、問題の修正にも対応しています。また、どのようなクエリでユーザーがサイトにアクセスしているか、Google検索でのサイトのインプレッション数やクリック数、掲載順位も分析可能です。

これらの分析結果を確認することで、SEO効果検証や改善案の発見はもとより、流入検索キーワードをもとにしたユーザーや見込み客のニーズの把握が期待できます。

SEO対策でするべきではないこと

間違ったSEO対策は、Googleから評価されなくなったり、ペナルティを受けたりすることになりかねません。ここでは、注意すべき誤った対策について解説します。

リンクプログラムへの参加

リンクプログラムへの参加は、異なるWebサイト間で相互にリンクを交換する取り組みや制度です。リンクが多いサイトやページを高く評価する仕組みを悪用してはなりません。Googleのガイドライン違反のため、インデックスを削除する・順位を落とすなどのペナルティが科される可能性があります。

隠しテキストや隠しリンクの使用

隠しリンクは、ユーザーがページを閲覧したときに表示されない(見えないようにしている)リンクやテキストです。ブラックハットSEOの手法の1つで、視覚的には見えないものの検索エンジンはHTMLソースを辿ってテキストやリンクを読み込むため、かつてはSEOの内部対策として有効でした。現在では、隠しテキスト、隠しリンクはスパム行為と判断されます。

過剰なキーワードの詰め込み

Webページにキーワードを不自然に挿入する行為は、キーワードの乱用によるペナルティの対象です。検索エンジンのランキングを操作したと見なされるためです。キーワード乱用の例は、以下のものがあります。

コピーコンテンツ

コピーコンテンツとは、他サイトやページと全く同じあるいは、よく似た内容やコンテンツのことです。他社サイトだけでなく、自社サイトのコンテンツのコピーコンテンツも避けなくてはなりません。同じ情報でもコンテンツの構成や文章、言いまわしが異なっていたり、他サイトの情報を参考に補足をしていたりする場合は、問題視されません。

以下は、コピーコンテンツと判断されて、検索結果に表示されなくなるペナルティを受ける場合があります。

ドメイン貸し

ドメイン貸しとは、サブドメインやサブディレクトリなどを第三者に貸し出し、関連のない別のサイトを運営することです。信頼性のある企業のドメインを借り受けて、検索順位を上げる目的があります。そのため、「寄生サイト」「ドメインレンタル」といった呼び方をされることもあります。

ドメイン貸しは、ガイドラインに反してはいませんが、Googleは推奨していません。そのため、検索順位が落ちる可能性もあります。

重複コンテンツ

重複コンテンツは、異なるURLのページにおいて、内容が完全またはほぼ同じコンテンツです。自社のコンテンツのみならず、他社とのコンテンツとの間で起こることもあります。パソコン版とモバイル版で異なるURLを設定している場合も、重複コンテンツであると見なされかねません。以下の場合、重複コンテンツと判断されます。

重複コンテンツは、Googleガイドラインに抵触するため、ペナルティの対象となる場合があります。また、被リンク評価が分散して、SEO効果が下がってしまう可能性もあります。検索エンジンはどのページを優先して表示すべきか判断がつかず、結果としてすべての記事の検索順位を下げてしまうことがあるためです。

SEOってどれくらい費用がかかるの?

SEO施策を進める際には、どのくらいのコストがかかるのか、それぞれのSEO費用相場や、SEOコンテンツ記事制作の費用相場を知っておきましょう。コンサルティングやコンテンツ施策(コンテンツSEO)、内部対策、外部対策の費用相場は、以下の通りです。

| 施策 | 費用相場 |

|---|---|

| SEO総合コンサルティング | 10〜50万円程度(月額) |

| SEO設計コンサルティング | 10〜100万円程度(月額) |

| コンテンツ施策(コンテンツSEO) | 5〜10万円以上/本(月額・一括払い) |

| 内部施策 | 50万円以上(一括払い) |

| 外部施策 | 数万円以上(月額・成果報酬) |

【2024年】最新のSEO動向

2024年のSEOの動向について解説します。

ゼロクリック検索

ゼロクリック検索は、ユーザーがサーチエンジンの検索結果ページで探していた答えを見つけたあと、答えのソースとなるWebサイトへのリンクをクリックしない現象です。Googleの検索結果画面には検索ワードに対する「要約」が表示されており、その要約を見るだけで調べたいことが完結します。ゼロクリックが約60%にのぼったという調査結果もあります。

クリックしてもサイトには飛ばない状況が増えると、Google検索の価値が変わりかねません。

参考:Nearly 60% of Google searches end without a click in 2024

SERPsの多様化

SERPsは「サープス」と読み、Search Engine Result Pagesの頭文字を取ったものです。検索結果の画面を指す言葉です。過去の検索エンジンは、広告の表示や画像検索などは表示せず、オーガニック検索の結果のみ表示していました。Googleは、SERPsに表示する情報の種類や表示方法を多様化させ、ユーザーの検索体験を向上させました。

検索ユーザーのニーズが多様化したことで、広告が表示されるようになり、他の表示よりもやや目立つ形で表示される「リッチスニペット」が実装されました。SERPsはさまざまな変化を遂げ、進化を続けています。

AIの進化とSEOへの影響

AIの進化により、SEO対策は変わりつつあります。生成AIや自動ブログ投稿などの最新技術を活用することで、SEOの効果が向上するでしょう。AIの進化によるSEOへの影響は、以下のものが挙げられます。

また、従来のSEO対策の進化だけでなく、新たな可能性にもつながると期待されています。AIの進化によって、検索エンジンはユーザーの検索意図を把握し、より関連性の高い検索結果を提供できるようになるでしょう。これにより、ユーザー体験の更なる向上が見込めます。

パーソナライズ検索の普及

パーソナライズド検索は、ユーザーの検索履歴やアクセスしたサイトなどのデータを分析して、ユーザーにとって最適な検索結果を表示する機能です。現在の検索結果は、ほぼパーソナライゼーションされているといっても、過言ではありません。Googleが地域性の高いキーワードと判別した際は、検索ユーザーが検索した場所と紐づいて検索画面が自動でパーソナライズされます。

パーソナライズ検索は、1人ひとりで検索結果が異なります。そのため、普及することで一般的なランキングが意味をなさなくなることも考えられるでしょう。

音声検索(音声検索最適化:VSO)の台頭

音声検索(音声検索最適化:VSO)は、ユーザーが情報にアクセスする新しい方法です。AIの自然言語処理(NLP)や音声認識技術と連携して進化しており、音声アシスタントを介した情報検索が一般化しつつあります。SEOの対象は音声情報にまで広がるでしょう。音声検索は、従来のテキスト検索とは異なる特性を持つため、音声検索に対応したSEO戦略を立てなければなりません。

視覚検索の台頭

視覚検索は、AIの画像認識技術と連携し、製品画像からその製品情報を取得する新しい検索体験を提供します。これにより、Googleレンズと連携して、言葉で表すのは難しい視覚的な情報を、画像をもとに検索できるようになりました。

まとめ

SEOに注力することで、検索エンジンからの流入数が増えてコンバージョン率の向上につながったり、中長期的に集客効果が期待できたりとさまざまなメリットが得られます。検索エンジンから高い評価を得るために、タイトルやリード文を最適化したり、内部リンクを設置したりしましょう。

SEOには、コストと労力が必要です。従来の業務に支障をきたさないためにも、SEO対策は専門家に任せることも必要です。

WACULが提供する「AIアナリストSEO」は、月額30万円で戦略から実行まで一貫サポートする「SEOコンサルティング」サービスです。本サービスは、貴社サイトデータだけでなく、競合サイトや弊社が保有するビックデータの分析に基づき、CV獲得に特化したSEO戦略を立案し、記事制作からCVR改善提案まで幅広くサポートいたします。

この記事を書いた人

株式会社WACUL

株式会社WACUL(ワカル)は、「Webサイト分析をシンプルに」というビジョンのもと、簡単にWebサイト改善の方針を手にすることができる世の中を実現します。

この記事を書いた人

株式会社WACUL