SHARE 0

SHARE 0

SEO記事の書き方|検索上位を狙うためのポイントからリライトのコツまで解説

SEO |

こんにちは。WACULのSEOコンサルティングサービスライターチームです。

SEO記事の書き方に悩んでいませんか?検索で上位に表示される記事には、書き方のルールとコツがあります。この記事では、SEOに強い記事を作るための基本から、リライトやAI活用の方法までを解説します。ぜひ参考にしてください。

SEO対策にお困りではありませんか?

株式会社WACULは、40,000サイトのデータと実績で貴社に最適なSEO対策をご提案する会社です。

SEOに強い記事とは

SEOに強い記事とは、検索意図に合った内容をわかりやすくまとめ、独自の体験や事例で差別化された記事です。以下で、詳しく解説します。

サイトの価値を高める網羅性と独自性がある

SEOでは、検索意図に対して必要な情報を網羅することが求められます。ただし、それだけでは競合と差がつきません。自社や自分だけの経験、検証結果、事例などを取り入れることで、読者が「ここでしか得られない情報だ」と感じるようになります。

例えば、実際の失敗談や成果データを交えると、記事全体の信頼度がぐっと上がります。SEOで評価されるためには、「網羅性」と「独自性」のバランスが重要です。読者の疑問を解決しつつ、自分ならではの価値を提供することを意識しましょう。

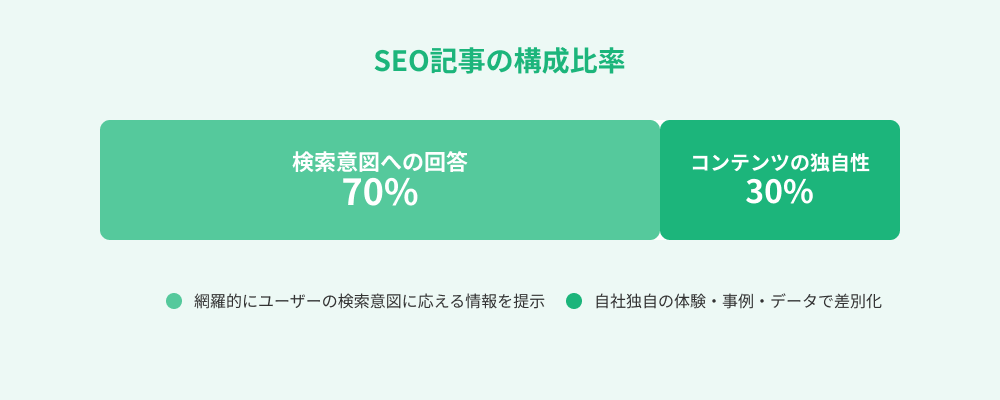

構成は「検索意図7割:独自性3割」で考える

記事構成の目安は「検索意図への回答:7割」「独自コンテンツ:3割」です。

まず、読者が検索した目的(=検索意図)に100%応える情報を提供し、読者の満足度を高めます。そのうえで、成功事例や独自調査といったオリジナルの情報を加え、他にはない価値を創出しましょう。

ユーザーとGoogleの両方に評価される

ユーザーには「わかりやすく役立つ内容」を、Googleには「正確で信頼できる情報」を届けることが大切です。見出しやタイトルで要点を明確にし、体験談や根拠を示すことで、ユーザー満足と検索評価の両立ができます。

顕在ニーズと潜在ニーズに応える

読者が抱える「今すぐ知りたい悩み(顕在ニーズ)」に加え、「実は気づいていない疑問(潜在ニーズ)」にも答えることが重要です。たとえば「SEO記事 書き方」で検索する人は執筆手順を知りたいだけでなく、「どうすれば上位を維持できるのか」や「AIをどう活用するか」といった次の段階の関心も持っています。

そうした潜在的な疑問にも触れることで、満足度が高まり、滞在時間や再訪率の向上につながります。

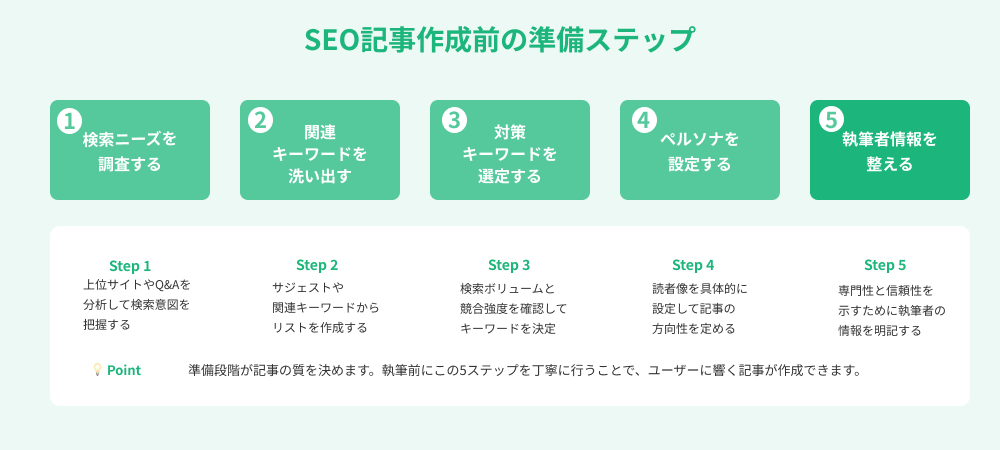

SEO記事作成前の準備ステップ

良い記事を作るには、執筆前の準備が8割を占めます。検索意図や競合分析、読者像の明確化、そして信頼性を担保するための調査が必要です。ここでは記事制作の基盤をつくる5つのステップを解説します。

1. 検索ニーズを調査する

まず、検索ユーザーが本当に求めている情報を把握します。Googleの検索結果や上位サイトの共通点を分析し、どんな疑問が多いのかを探りましょう。ユーザーが何を知りたいのかを理解していなければ、どれだけ丁寧に書いても評価されません。

早い段階で検索意図の仮説を立て、構成の軸を決めましょう。

サジェストキーワードを調べる

Google検索のサジェスト機能で関連語を調べると、読者が抱く細かな疑問や関心の流れが見えてきます。たとえば「SEO記事 書き方 構成」「SEO記事 書き方 コツ」など、よく検索される言葉を拾い出しましょう。

参考記事:サジェストキーワードとは?SEO戦略に活用できる実践ガイド

上位サイトの見出し構成を分析する

上位記事の見出しをリスト化すると、どの情報が重視されているかが明確になります。共通する項目は“読者が知りたい核心部分”と捉え、記事に必ず含めるようにしましょう。

「他の人はこちらも質問」を確認する

Google検索の途中に表示される「他の人はこちらも質問」には、読者の関連する悩みが詰まっています。これを参考にQ&A形式で補足すると、ユーザーの離脱を防止することにつながります。

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで検索する

実際の悩みをリアルな言葉で把握するには、Q&Aサイトが役立ちます。生の声を拾うことで、自然で説得力のある文章が書くことができます。

検索結果下部の「関連キーワード」を見る

関連キーワードは、検索者が次に調べる可能性のある語句です。抜けている話題を補うために必ず確認しておきましょう。

2. 記事テーマの関連キーワードを洗い出す

主軸キーワードと関連語を一覧化し、記事内で扱う範囲を整理します。同じテーマでも、検索意図が違う場合は記事を分ける必要があります。単語を詰め込むより、「読者がどの段階で何を知りたいのか」を軸に分類しましょう。

3. SEO対策キーワードを選定する

検索ボリュームや競合強度を確認し、自社のドメイン力に合ったキーワードを選びます。難易度の高い語句を避け、まずはロングテール(複合キーワード)から攻めるのも戦略のひとつです。検索上位の実績を積みながら、徐々に主軸キーワードへ拡大しましょう。

4. ペルソナを設定する

読者像(ペルソナ)はできるだけ具体的に設定してください。年齢、職業、知識レベル、悩み、検索目的まで設定することで、文章の方向性がブレにくくなります。たとえば「初心者のライターがはじめてSEO記事を書くとき」を想定するだけで、語り口や例え方が明確になります。

5. 執筆者情報を整える

記事の信頼性を高めるためには、「誰が書いたのか」を明確にすることが大切です。実績や資格、経験をプロフィール欄に記載し、専門家の監修がある場合はその旨を明記します。これにより、E-E-A-Tの信頼性評価が向上します。

参考記事:E-E-A-T(旧E-A-T)とは?重要視される背景と評価を高める12の対策

SEO記事の書き方と手順

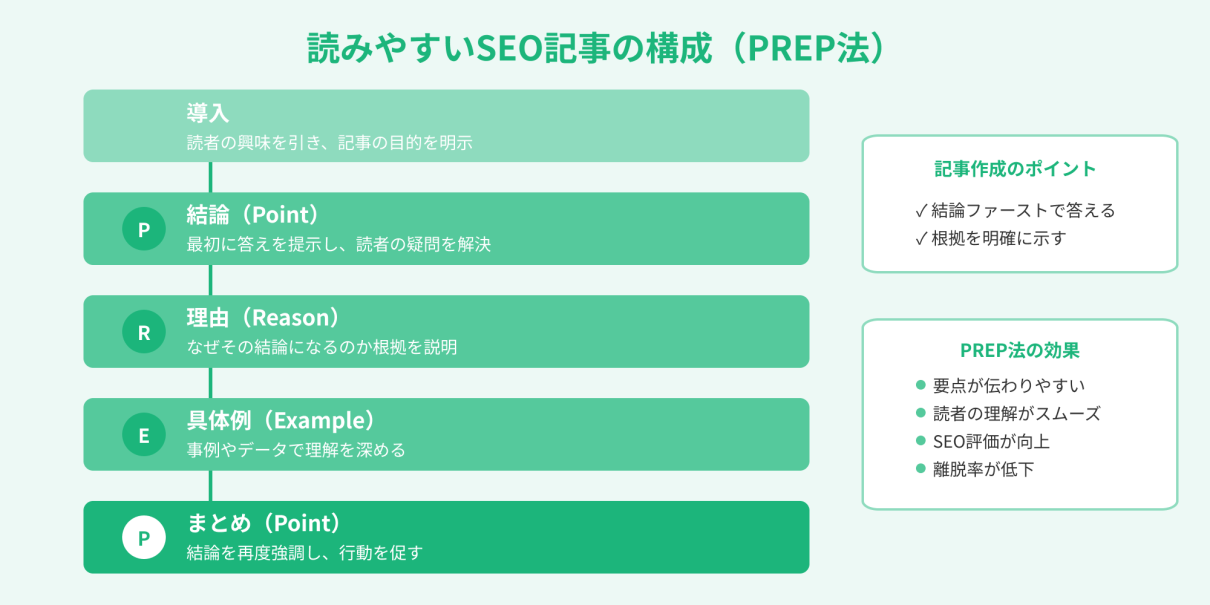

SEO記事は、ただ情報を並べるのではなく、「結論→理由→具体例」という流れを意識して書きましょう。この順序を守ることで、読者はスムーズに内容を理解できます。

1. 記事の目的とターゲットを明確にする

まず、記事を書く前に「誰に」「何を伝えたいか」をはっきり決めましょう。目的を決めることで、記事全体の方向性が定まります。たとえば「初心者にSEO記事の基本を伝える」「企業担当者にリライト方法を紹介する」といった具体的な設定です。ターゲットが明確になれば、言葉の選び方や説明の深さも自然と決まります。

2. 読者の疑問に答えるための情報をリサーチする

記事を書く前に、読者が知りたいことを正確に把握しましょう。検索上位の記事やQ&Aサイトを確認すると、よくある疑問が見えてきます。また、信頼できるデータや専門家の意見を参考にすれば、内容の信頼性も高まります。

3. 上位表示サイトを調査し、ユーザーニーズを特定する

まず、狙うキーワードで検索し、上位に出てくる3〜5サイトを確認しましょう。タイトルや見出しを比較すると、読者が求めているテーマや順序が見えてきます。例えば「手順」や「注意点」が多いなら、それが読者の関心です。

また、上位記事にない専門性や経験に基づく切り口を加えると差別化できます。こうして検索結果から共通点と不足点を把握することが、ユーザーのニーズに合った記事作成につながります。

4. 読者が理解しやすい記事の骨子を作成する

記事の骨子は、内容をわかりやすく伝えるための設計図です。導入で興味を引き、次に結論と理由を提示し、最後に具体例や注意点で理解を深めます。流れを整理してから執筆すれば、無駄のない構成になるでしょう。

特に、検索意図に合う答えは冒頭に配置すると読者の満足度が上がります。こうして全体の流れを明確にしておくことで、読みやすく説得力のある記事が完成します。

5. 読者目線で本文を書き上げる

本文を書くときは、「自分が伝えたいこと」より「読者が知りたいこと」を優先してください。専門用語はできるだけ避け、使う場合は簡単な言葉で説明し、一文を短くしてリズムを整えると読みやすくなります。段落ごとにテーマをまとめ、結論を先に書くことで理解しやすい流れになります。

6. 画像や表も使い、読みやすくする

長い文章ばかりだと、読者は途中で内容を理解しづらくなります。そこで、画像や表を使って視覚的に説明しましょう。例えば、手順を図解にすれば流れが一目でわかりますし、比較内容を表にすれば違いが整理されます。

また、グラフを使うとデータの説得力も高まるでしょう。文字とビジュアルを組み合わせることで、読む負担を減らし、最後まで読まれる記事に仕上がります。

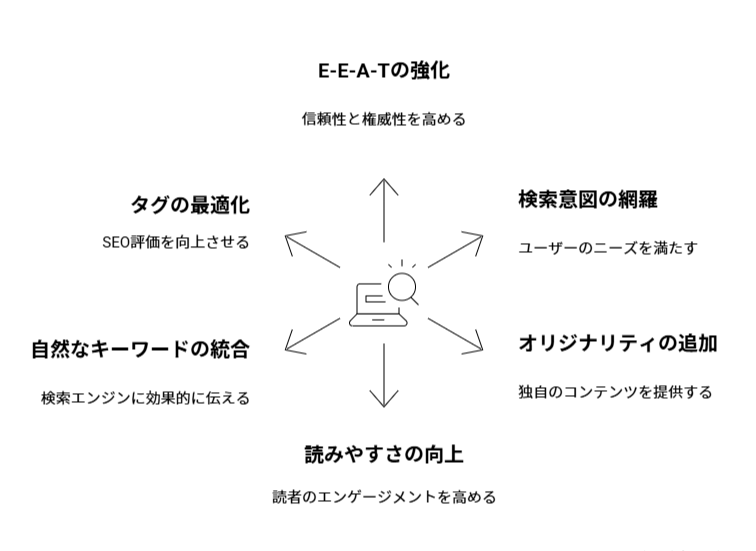

SEO記事で成果を出すためのポイント

SEO記事で成果を出すには、検索意図に沿った内容と読みやすい構成が必要です。さらに、独自の体験や信頼できる情報を加えることで、ユーザーとGoogleの両方に評価されます。

専門性・経験・信頼性(E-E-A-T)を高める

Googleが重視するE-E-A-Tとは、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trust(信頼性)」の4要素です。実際に経験したことを交えたり、専門家の監修を受けたりすることで、記事の信頼度が格段に上がります。

たとえば、SEOに関する記事であれば、実際の改善データを提示することが有効です。

参考記事:E-E-A-T(旧E-A-T)とは?重要視される背景と評価を高める12の対策

検索ユーザーが求める答えを網羅する

検索ユーザーが求めているのは、「短時間で疑問を解決できる情報」です。まず、キーワードから想定される質問を洗い出し、漏れなく答えを用意しましょう。例えば「SEO記事 書き方」であれば、手順・コツ・注意点までを一通り説明します。さらに、初心者がつまずきやすい部分を補足すれば、満足度が高まり、滞在時間も伸びます。

このように、検索意図に沿って答えを網羅することが上位表示の近道です。

オリジナリティのある情報を加える

SEO記事で上位を狙うには、他の記事にはない独自の情報を盛り込むことが重要です。例えば、自社の実績データや体験談、専門家への取材内容などを加えると信頼性が高まります。

Googleは一次情報を重視しており、自分の言葉で語られた具体的な事例や発見が評価されやすい傾向にあります。単なるまとめ記事ではなく、「このサイトだから読める情報」を入れることで、読者の満足度とSEO評価の両方を高められるでしょう。

読者が読みやすい文章を心がける

読みやすい文章は、SEO評価にも大きく影響します。まず、一文を長くしすぎず、テンポよく区切ることが大切です。また、難しい専門用語を使う場合は、簡単な説明を添えましょう。段落ごとにテーマを整理し、見出しを効果的に使うことで流れがスムーズになります。

さらに、箇条書きや図表を取り入れると内容が理解しやすくなります。こうした工夫が読者の滞在時間を伸ばし、結果的にSEOの評価向上にもつながるでしょう。

対策キーワードを自然な形で盛り込む

キーワードを無理に入れると、文章が不自然になります。タイトルや見出し、本文内に自然にちりばめることで、読者にも検索エンジンにも伝わりやすくなるでしょう。共起語(よく一緒に使われる言葉)を意識すると、より内容に厚みが出ます。

記事の構造を伝えるタグを正しく使う

HTMLのタグ構造はSEO評価に影響します。titleタグには主題を、hタグには階層を意識して設定しましょう。meta descriptionには、記事の要点と魅力を100文字ほどでまとめると、クリック率が向上します。

SEO記事を作成する際の注意点

どんなに情報量が多くても、基本を誤るとSEO効果は下がってしまいます。ここでは、SEO記事制作でよくある落とし穴とその回避法を解説します。

「読者ファースト」を意識する

SEO記事を書くときに最も大切なのは、常に「読者の立場」で考えることです。どんな情報を知りたいのか、どの順番で読むと理解しやすいのかを意識しましょう。例えば、専門的な内容でも例を交えて説明すれば、初心者でも理解できます。

また、自社の宣伝をしすぎず、読者が「この記事を読んで良かった」と思える価値を届けることが大切です。検索エンジンの評価も、読者に寄り添った記事ほど高まる傾向にあります。

キーワードを詰め込みすぎない

SEO対策だからといって、キーワードを無理に入れすぎるのは逆効果です。読みづらくなるだけでなく、Googleから不自然な文章と判断されることもあります。キーワードは文脈に自然に馴染む形で使いましょう。

また、同じ言葉を繰り返すよりも、関連語や言い換え表現を取り入れると読みやすくなります。読者がストレスなく読めることが、結果的にSEO評価を高める近道です。

無意味に文字数を増やさない

SEO記事では、長ければ良いというわけではありません。読者が知りたい情報を簡潔に伝えることが大切です。関係のない話や同じ内容の繰り返しは避け、必要な情報だけをわかりやすくまとめましょう。

文章を削る勇気も、読みやすい記事を作るうえで重要です。結果として、要点が整理された記事は読者にも検索エンジンにも高く評価されます。

サイト内でのコンテンツ重複を避ける

同じ内容の記事がサイト内に複数あると、Googleはどのページを評価すべきか判断しづらくなります。その結果、検索順位が下がる可能性があります。似たテーマを扱う場合は、内容の切り口を変えたり、情報をまとめて統一ページを作ることが大切です。

また、避けられない場合は「canonicalタグ」などを使い、正しいURLを示しましょう。重複を防ぐことで、サイト全体の評価が安定します。

公開後もリライトで改善を続ける

記事は公開して終わりではありません。検索順位やアクセスデータを見ながら、定期的に内容を見直すことが大切です。例えば、古くなった情報を更新したり、新しいデータを追加したりするだけでも評価は向上します。

また、読者の検索意図が変わることもあるため、その都度内容を最適化しましょう。検索意図をとらえた内容でリライトを続けることにより記事の質が高まり、長期的に上位表示を維持できます。

SEOは長期戦だと心得る

SEOはすぐに成果が出るものではなく、時間をかけて育てていく取り組みです。記事を公開してから順位が安定するまでには、数週間から数か月かかることもあります。その間に検索アルゴリズムの変化や競合の動きもあるため、継続的な改善が欠かせません。

焦らずデータを分析しながら、質の高い記事を増やしていくことで、確実に成果が積み上がります。

参入ジャンルの難易度を把握する

記事を書く前に、狙うジャンルの競争状況を確認しておきましょう。大手企業や専門サイトが多い分野では、上位表示が難しい場合があります。その場合は、関連するニッチなテーマやロングテールキーワードを狙うのも効果的です。

また、検索上位のサイトを分析し、どんな内容や構成が評価されているかを把握すると戦略が立てやすくなります。難易度を理解して取り組むことで、無駄のないSEO対策ができます。

SEO記事リライトの手順

リライトとは、既存記事を改善し、再び評価を高める作業です。新規記事よりも効果が出やすく、効率的に成果を伸ばすことができます。

1. 改善する記事を選ぶ

リライトは、全記事ではなく成果が出やすい記事から取り組むことが重要です。まずは、検索順位が11〜30位程度の記事を優先的に選びましょう。これらの記事は内容を少し改善するだけで上位表示される可能性が高いからです。

また、アクセス数やクリック率のデータを確認し、読まれているが成約につながっていない記事も見直すと効果的です。リライト対象を絞ることで、効率よく成果を伸ばすことができます。

2. 順位が上がらない原因を分析する

記事の検索順位が上がらないときは、まず原因を客観的に分析しましょう。競合記事と自社の記事を比較し、内容の深さ・更新頻度・構成のわかりやすさを確認します。また、検索意図に合っているか、キーワードの使い方が不自然になっていないかも重要なポイントです。

さらに、被リンクの有無やページの読み込み速度といった技術面も見直しましょう。こうして課題を正確に把握することで、的確な改善が行えます。

3. 分析結果をもとに加筆・修正を行う

原因を特定したら、その結果をもとに記事を修正します。内容が薄い部分には新しい情報や具体例を加え、検索意図に合わない箇所は削除・書き換えを行いましょう。また、見出しの順番や構成を整理することで、読みやすさも向上します。

さらに、最新データや信頼性のある引用を追加すれば、専門性や説得力も高まります。分析から得た改善点を1つずつ反映させることで、確実にSEO評価が上がる記事に仕上がるでしょう。

順位を上げるリライトのコツ

リライトの目的は、「より良く伝えること」です。ただ書き換えるのではなく、読者満足と差別化の両方を高めます。順位を上げるために意識しておきたい、リライトの要素を5つまとめましたのでぜひご活用ください。

オリジナル情報を加えて差別化を図る

他の記事との差を生むには、自分だけが持つオリジナル情報を入れることが重要です。実際の事例、体験談、自社データなどは信頼性を高める要素になります。たとえば、実際に検証した結果や成功・失敗のエピソードを盛り込むと、読者にとって実践的で価値のある内容になります。

また、他社では触れていない独自の視点を加えることで、Googleにも「唯一性のある記事」と認識されやすくなり、検索上位化にもつながるでしょう。

競合サイトを参考に不足情報を補う

上位の競合記事を確認し、自分の記事に足りない情報を見つけてください。特に、共通して扱われているテーマや具体的な事例があれば補うと効果的です。ただし内容を真似するのではなく、自分の言葉で再構成することが大切です。

タイトルや見出しにキーワードを入れる

タイトルや見出しは、Googleが記事内容を判断する重要な要素です。狙いたいキーワードを自然に含めることで、検索エンジンに内容を正しく伝えられます。例えば「SEO 記事 書き方」というキーワードなら、「初心者でもできるSEO記事の書き方」など、読者の興味を引きつつ検索意図にも合う表現が効果的です。

また、h2・h3見出しにも関連キーワードを入れると、構造が整理されSEO評価も上がりやすくなります。

内部リンクで回遊率を上げる

内部リンクを設置すると、読者が他の記事にも興味を持ちやすくなります。関連するページへ自然に誘導でき、結果として滞在時間や回遊率が向上します。検索エンジンにもサイト構造を伝えやすくなるため、SEO効果も高まるでしょう。

参考記事:内部リンク最適化でSEO効果を最大化!検索順位向上の具体策と成功事例

クリックされやすいディスクリプションにする

ディスクリプションは、検索結果で記事内容を伝える重要な要素です。ここが魅力的だとクリック率が大きく変わります。ポイントは、検索キーワードを自然に入れながら、読者の悩みを解決できることを端的に示すことです。

例えば「初心者でも簡単にSEO記事を書ける方法を紹介」といった具体的な一文が効果的です。文章は120〜160文字程度を目安にし、読み手が「この記事を読みたい」と思うような訴求を意識しましょう。

参考記事:メタディスクリプションとは?SEOに効果的な書き方やポイントを紹介

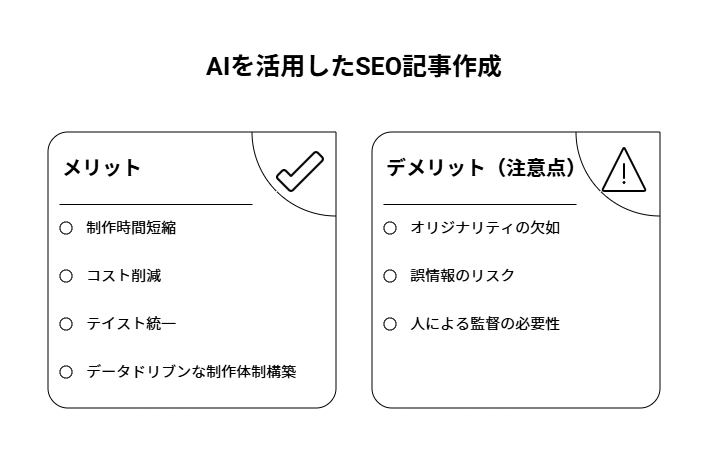

生成AIを活用したSEO記事の書き方

生成AIを活用すれば、SEO記事の作成スピードを大幅に向上させることができます。キーワード調査や構成案の作成、本文の草案まで自動化できるため、時間と労力を削減できます。また、AIは大量のデータをもとに文章を生成するため、抜け漏れの少ない構成が作りやすい点もメリットです。

ただし、AIの文章は一般的になりやすいため、専門性や体験談を人の手で加えることが重要です。AIと人の編集力を組み合わせることで、高品質なSEO記事が制作できるでしょう。

生成AIをSEO記事作成に活用するメリット

AIを上手に活用すれば、制作スピードを上げ、品質を一定に保つことができるでしょう。おもなメリットを詳しく見ていきます。

コンテンツ作成時間を短縮できる

生成AIを活用すると、記事構成の作成から本文の下書きまでを短時間で完了できます。通常は数時間かかるリサーチや文章作成が数分で終わることも珍しくなく、特に記事の骨組みや見出し案の作成において時短効果をもたらすでしょう。

さらに、複数の記事を並行して進めやすくなることで全体の制作効率も高まり、生まれた時間をリサーチの深掘りや文章の質の向上といった、より重要な作業に振り分けられます。

制作コストを削減できる

生成AIを使うことで、記事作成にかかる外注費や人件費を削減できます。従来はライターや編集者が手作業で行っていた構成案作成・文章執筆などをAIが自動化するため、制作の初期コストを抑えることが可能です。

また、記事の修正や量産にも柔軟に対応できるので、限られた予算でも質とスピードの両立が図れるでしょう。特に中小企業や個人運営のメディアにとって、AI活用はコスト効率を高める手段となります。

記事のテイストを統一できる

生成AIを使えば、複数のライターが関わる場合でも記事の文体やトーンをそろえることが可能です。AIは一貫した書き方や言葉遣いを保つのが得意なため、メディア全体で統一感を出しやすくなるでしょう。

特にブランドの世界観を大切にしたい企業メディアでは、文章スタイルのズレを防ぐ効果が期待できます。また、テンプレートを設定しておくことでどの記事でも同じ品質が維持され、読者に安心感を与えることにもつながります。

データに基づいた記事作成ができる

生成AIは、大量の情報を分析して記事を作るため、データに基づいた正確な内容を生成しやすいという特徴があります。検索ボリュームやトレンド情報を踏まえた構成案を出せるため、根拠のある記事作成が可能です。

また、統計データやリサーチ結果を引用しながら文章を組み立てることで、説得力のある記事に仕上がります。感覚的な内容に偏らず、読者にとって信頼できる情報提供ができるのもAI活用の大きな利点です。

生成AIをSEO記事作成に活用する際の注意点

AIはあくまで補助的なツールであり、使い方を誤ると品質が下がります。特に次の3点に注意が必要です。

生成された情報のファクトチェックは必須

生成AIが作る文章は便利ですが、常に正確とは限りません。AIは過去のデータをもとに文章を生成するため、古い情報や誤った内容を含むことがあります。そのため、AIが出力した情報は必ず人の手で確認し、信頼できる一次情報や公的データと照らし合わせましょう。

特に数値データや引用内容は、出典を明記することも大切です。正しい情報を担保することで、記事全体の信頼性とSEO評価の向上につながります。

独自性(オリジナリティ)が不足しがち

生成AIでの記事制作は便利な一方で、他サイトと似た内容になりやすい傾向があります。AIは過去の情報をもとに文章を作るため、新しい視点や体験談といった「独自性の高い意見」が不足しがちです。

そのため、記事を公開する前に、自分の経験や事例、専門的な知見を必ず追加しましょう。独自性を持たせることで、読者の信頼を得るだけでなく、Googleからの評価向上にもつながります。

必ず人の目による最終確認と修正を行う

AIが生成した内容は、一見整っていても軽微な誤りや不自然な表現が残っていることがあります。そのため、公開前には必ず人の目で全体を確認し、文脈や表現のトーンを整えることが必要です。また、AIが拾いきれない最新情報や専門的なニュアンスを補うのも人の役割です。

最終的なチェックと修正を丁寧に行うことで、信頼性の高いSEO記事へと仕上がります。

まとめ

SEO記事で成果を出すには、「検索意図への的確な回答」「一次情報の追加」「読みやすさの工夫」の3点が欠かせません。最初は調査と構成づくりに時間がかかりますが、慣れれば効率的に質の高い記事を作れます。そして、公開後のデータ分析とリライトも重要です。検索意図の変化や競合の動きを見ながら、継続的に改善を行いましょう。

しかし、これらの専門的な施策を全て自社で実行し、継続的に成果を出し続けるには、多くのリソースとノウハウが必要です。

株式会社WACULが提供する「SEOコンサルティング」は、記事制作まで含まれたワンストップ型のSEOコンサルティングサービスです。月額30万円から、4万サイトのビッグデータ分析に基づくCV獲得に特化した戦略立案が可能です。内部対策やCVR改善、記事制作(40本〜)までを一気通貫でサポートし、企業の集客強化を専門家チームが支援します。

「具体的にどのような支援を受けられるのか」「自社でも成果が出せるのか」など、ご興味をお持ちいただけましたら、まずは以下のリンクから詳しいサービス資料(無料)をご請求ください。

この記事を書いた人

株式会社WACUL

株式会社WACUL(ワカル)は、「Webサイト分析をシンプルに」というビジョンのもと、簡単にWebサイト改善の方針を手にすることができる世の中を実現します。

この記事を書いた人

株式会社WACUL